|

||

|

||

| という事で殆どご本人には責任の無いように感じる花粉症ですが、「スギの木が悪い!」と言い続けてるだけではつらい状態は変わりませんので、東洋医学の視点から症状を軽減する事を考えてみましょう。 その1★東洋医学では「春は風が病邪をもたらす季節」と考えられています(下に五行の色体表を記載しています)。そして風が病邪を運んで起きる症状を「風邪(ふうじゃ)が身体に侵入して不調を生じた状態」と表現します。風邪(ふうじゃ)は風邪(かぜ)などのウィルスだけでなく、花粉やほこりなどのアレルゲンも含みます。ですのでまずは風邪(ふうじゃ)から身を守る事が大切です。マスクの装着やうがい・目洗いはもちろん、外出から帰った時には上着の表面を掃除機などで吸い取る、洗濯物は乾燥機などで乾かし花粉の時期が治まるまでは外に干すのを控えるなどが有効でしょう。布団も外で干した後は、叩くと花粉が舞い上がりますから表面に掃除機をかけましょう。 その2★それから東洋医学ではアレルギーを含む鼻炎の症状を「体内の水が滞った状態=水毒」が原因で起こると考えています。では「水が滞った状態」とはどんな状態なのでしょうか。“むくみ”が解りやすい症状ですが、そうでなくても「水が滞った状態」になっている事が多々あります。通常、飲食した水分は消化器官から吸収されると、血液にのって身体を巡り、余分な水分は尿や汗などで排出されます。健康な方ならば身体の隅々まで古い水から新しい水へと循環が順調に行われているはずです。でも、胃腸の調子が悪く胃がもたれやすかったり、下痢や便秘がちだったりすると、新しい綺麗な水分が十分に体内に入っていきません。また、身体が冷えていたり(血行が悪くなっていたり)、運動量が足りない時なども隅々まで古い水と新しい水の交換が行われません。この状態が「水が滞った状態」です。だから、水が滞らないように、胃腸の調子を整えることや身体を冷やさないこと、適度な運動も花粉症の症状軽減には必要なのですね。また過度のストレスも自律神経の調子を狂わせ、胃腸や血液循環に悪い影響が出ますので、リラックスできる時間を作るのも大切です。 |

||

|

||

表面に“水毒”について書きましたので、今回はその典型的な症状“むくみ”について書きます。まず、“むくみ”とはどんな状態か簡単に説明します。 身体の中の水分の約3分の2が細胞の中にあり(これを『細胞内液』と言います)、残り3分の1は細胞の外にあります(これを『細胞外液』と言います)。『細胞外液』には血液、リンパ液、間質液が含まれます(リンパ液はリンパ管内のみを言う場合もありますが間質液も含める事もあります) 。『細胞内液』と『細胞外液』は細胞膜や血管壁を通して、常に古い水分と新しい水分を交換しています。動脈の血管から運ばれた栄養や酸素はいったん『細胞外液』である間質液に溶け込み、それから細胞の中に取り込まれます。細胞内の古くなった水もいったん間質液に溶け出し、それから静脈の血管やリンパ管に吸収されていきます。 ところで“むくみ”の原因となるのはこの『細胞外液』の間質液。何らかの原因で『細胞内液』と『細胞外液』のバランスが崩れ、間質液が増えた状態が“むくみ”です。次にバランスが崩れる原因と対処方法です。 |

||

|

||

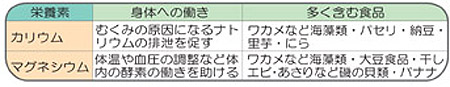

| アロマセラピーでむくみ解消する場合は、鬱滞除去作用のあるサイプレス、ジュニパー、アトラスシダー、カユプテなどを使って足先から脚をオイルマッサージします。 ★寝起きの顔のむくみ 重力で下がるはずの水分は横になると全身に分散しますが、顔・手・足などの末端は水が溜まりやすく、特に顔は判りやすい部位なので“顔のむくみ”として感じます。朝起きがけから午前中くらいまでで治まるのであれば問題はありません。でも朝の腫れぼったい顔はちょっとイヤですね。お酒の飲み過ぎ、塩っ辛い物などの食べ過ぎはむくみの原因となります。カリウムやマグネシウム不足でもむくみやすくなりますのできちんととりましょう。 なお、一日中むくみが抜けない、度々全身がむくむ方は、腎機能の不調など内蔵の不調が考えられますので、一度病院で受診された方が良いかと思います。

|

||

|

||

|

||

|