■秋は『肺の気』が旺盛な季節です。東洋医学での『肺』は、鼻も含めたものですので、今回は鼻と関係の深い『香り』について書きます。

■秋は『肺の気』が旺盛な季節です。東洋医学での『肺』は、鼻も含めたものですので、今回は鼻と関係の深い『香り』について書きます。 さて、良い香りとは、どんな香りでしょうか? こればっかりは人によって全然違います。大好きな男性の汗の香りが好きだという女性がいますが、他の人が嗅ぐとただの「くさいにおい」でしかないでしょう。

■人間は身体の外の物事を、聴覚・視覚・味覚・嗅覚・触覚(いわゆる五感ですね)を働かせ、そこから得た情報を脳に伝え様々な事を認識し、そして感じたり考えたり行動したりしています。例えば視覚、見るのは目で見ますが、この状態は目に映っただけで、何色でどんな形でそれが何かはあくまで脳が認識しています。

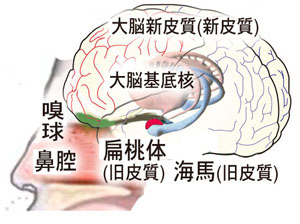

嗅覚以外の感覚は、目・耳・舌・皮膚で得た情報をまず間脳の視床(という部分に送ります。視床とは脳のほぼ真ん中にあって感覚情報の中継点みたいな所です。感覚神経から送られてきた様々な情報を視床で取りまとめ、大脳新皮質(新皮質)の適切な場所に送り、そこで各々の感覚と照らし合わせながら複雑な処理をして、見たり聞いたり感じたりした事を認識しています。痛みなどの感覚も視床に情報が送られます。

■ところが、嗅覚だけは視床を通らず、本能に近いと言われる大脳辺縁系(旧皮質)にいきなり情報が送られます。鼻の嗅細胞で感知された匂いの情報はまず嗅球に送られ、そこから別ルートで新皮質にも送られますがメイン情報は旧皮質の海馬という所に送られます。 海馬の働きは、時間や場所などの情景や音、その時の感情などストーリーになった記憶(エピソード記憶といいます)を作る場所です。記憶(思い出)を作るのに感情が多分に影響しますので、「好き・嫌い」や「心地良い・悪い」などの感情を司る扁桃体がすぐ隣にあり、互いに密に情報をやりとりしています。

■ところが、嗅覚だけは視床を通らず、本能に近いと言われる大脳辺縁系(旧皮質)にいきなり情報が送られます。鼻の嗅細胞で感知された匂いの情報はまず嗅球に送られ、そこから別ルートで新皮質にも送られますがメイン情報は旧皮質の海馬という所に送られます。 海馬の働きは、時間や場所などの情景や音、その時の感情などストーリーになった記憶(エピソード記憶といいます)を作る場所です。記憶(思い出)を作るのに感情が多分に影響しますので、「好き・嫌い」や「心地良い・悪い」などの感情を司る扁桃体がすぐ隣にあり、互いに密に情報をやりとりしています。海馬で作られた記憶は、直ぐに忘れるものも多いですが、強く残った記憶は新皮質の方に保存されます。だから海馬が壊れるとそれ以前の記憶は残っていても新しい記憶が作れなくなってしまいます。言わば新皮質は『記憶の収納庫』としての働きがあり、旧皮質の海馬は『記憶の生産と照会場』のようなものです。(新皮質には収納庫以外にも多くの働きがあります)

■嗅覚だけがダイレクトに『記憶の生産と照会場』に送られる訳は、人間が進化してきたことと関係が深いようです。他のほ乳類にとって嗅覚というのは最も大切な感覚といって良いほどです。匂いで、敵か仲間か、獲物・食べ物の場所、縄張りなどを確認しています。匂いからいち早く危険か安全かを判断する為には過去の経験がとても大切です。

だから、まず記憶の照会場「海馬」に匂いの情報を送り、収納庫「新皮質」から「この匂いで危険な目にあった」とか「美味しい食べ物だった」とかの過去の経験と照合しながら判断し、また新たな記憶を作っていきます。

■嗅覚だけがダイレクトに『記憶の生産と照会場』に送られる訳は、人間が進化してきたことと関係が深いようです。他のほ乳類にとって嗅覚というのは最も大切な感覚といって良いほどです。匂いで、敵か仲間か、獲物・食べ物の場所、縄張りなどを確認しています。匂いからいち早く危険か安全かを判断する為には過去の経験がとても大切です。

だから、まず記憶の照会場「海馬」に匂いの情報を送り、収納庫「新皮質」から「この匂いで危険な目にあった」とか「美味しい食べ物だった」とかの過去の経験と照合しながら判断し、また新たな記憶を作っていきます。それに比べ人間は、少々鼻がつまっていても生命に危険が及ぶほどではありません。それよりも視覚または聴覚や触覚をフルに使って情報を得て、個人差があるものの微妙な色や形、音色や音程・言語などを認識し、物事を考え行動し、仲間とコミュニケーションをとります。他の感覚がどんどん進化し複雑になっているのに、嗅覚だけは殆ど進化していません(むしろ退化した?)。嗅覚だけは、昔からの伝達経路を引き継いでいるようです。

■ここでやっと本題、香りを認識するということは過去の経験と強く結びついていること、それはストーリーをもった記憶・気持ちを呼び起こすという事でもあります。楽しい・心地良い経験の中で嗅いだ香りは良い香りとして記憶され、逆に不快な思いや苦しい時に嗅いだ香りは嫌な香りとして記憶される傾向が強いです。(たまに例外的な方もいますが……)

■ここでやっと本題、香りを認識するということは過去の経験と強く結びついていること、それはストーリーをもった記憶・気持ちを呼び起こすという事でもあります。楽しい・心地良い経験の中で嗅いだ香りは良い香りとして記憶され、逆に不快な思いや苦しい時に嗅いだ香りは嫌な香りとして記憶される傾向が強いです。(たまに例外的な方もいますが……)だから、他人には臭い香りが自分にとっては良い香り・クセになる香りだったり、多くの方が良い香りと言っているのに嫌な香りだったり……このような事があるのですね。

■心地良い香りは、心地良い記憶を呼び戻してくれます。だから、落ち込んだ時用とか、優しい気持ちになりたい時用など、貴方の経験から用意しておくと良いかもしれません。その香りを持たなくても、磯の香りや草の香りなど「〇〇に行けばその香りがかげる」とかいうのも有りだと思います。

![]()

■湿度の高い夏が終わって、空気が清々しい秋になりました。でも、これから気を付けないといけないのは、空気の乾燥『乾邪・かんじゃ』です。『乾邪』の勢いが増すと、鼻から入ってくるカゼ・インフルエンザなどの勢いも増します。だから『乾邪』が勢いづく秋には、『肺(東洋医学では呼吸器全般を意味します)』には要注意なのです。『肺』は皮膚呼吸も含めますからお肌の乾燥も『肺』にとっては大敵です。秋は『肺』を『乾邪』から守り、『乾邪』に併せて『寒邪・かんじゃ』が猛威をふるう冬に備えて、身体をつくっておきましょう。

東洋医学では、この秋の『乾邪』対策に、『白色』の食べ物が良いとされています。『白色』の食べ物は、津液(しんえき・粘液やリンパなどの体液)を補い、そして『肺』を潤してくれる、とされています。

『肺』の気を補ってくれる『白色』の食べ物を少しあげてみましょう。

●杏仁(きょうにん) 杏仁豆腐でおなじみのアンズの種、これは漢方では秋の薬膳に用いられます。杏仁に含まれているアミグダリンという成分には、咳を抑え痰を除く作用があり、脂肪油には消化器官の働きを促し、大便をスムーズに出させてくれる力があります。『肺』の状態を良くするには、『大腸』の調子を良くしておく事も大切です。(『肺』と『大腸』は表裏の関係です)

●杏仁(きょうにん) 杏仁豆腐でおなじみのアンズの種、これは漢方では秋の薬膳に用いられます。杏仁に含まれているアミグダリンという成分には、咳を抑え痰を除く作用があり、脂肪油には消化器官の働きを促し、大便をスムーズに出させてくれる力があります。『肺』の状態を良くするには、『大腸』の調子を良くしておく事も大切です。(『肺』と『大腸』は表裏の関係です)

ただ、充分に乾燥させないと中毒を起こすことがあるので、手作りする場合は市販の杏仁豆腐の素などを使いましょう。

●長芋・山芋 長芋・山芋と言えばネバネバ。このネバネバはムチンという成分です。鼻や目・胃などの粘膜から分泌される粘液もムチン、粘膜を保護する作用があります。粘膜の状態を良くしておくのはウィルス対策には大切で、ドライアイ対策にもなります。

●長芋・山芋 長芋・山芋と言えばネバネバ。このネバネバはムチンという成分です。鼻や目・胃などの粘膜から分泌される粘液もムチン、粘膜を保護する作用があります。粘膜の状態を良くしておくのはウィルス対策には大切で、ドライアイ対策にもなります。

また、タンパク質の消化・吸収を良くし、細胞を活性させる働きがあるので、風邪に負けない身体作りにはとても良いです。

●レンコン ビタミンCが豊富なため、風邪の予防に一役かいます。また、野菜には珍しく造血を助けるビタミンB6、鉄分の吸収を助けるビタミンB12も含むので貧血予防にも良いです。それから切り口から糸を引くのは、やっぱりムチンのせい。上記の芋類と同じような効果も期待できます。

●大根 でんぷんやタンパク質、脂質を分解するそれぞれの酵素を含んでいますが、これらの酵素は熱をくわえると壊れてしまうので、大根を生で、特に大根おろしがお勧め。焼き魚や天ぷらなどに添えてあるのは味覚だけでなく栄養素の分解も良くするためなんですね。特に大根おろしの辛味成分イソチオシアナートには免疫力や殺菌力を高めたりする効果が期待できます。

●白キクラゲ 中華料理に用いられる白キクラゲ、これに含まれる多糖体は、ヒアルロン酸にとてもよく似た高粘度の水溶液になり、保水力ではヒアルロン酸に勝ります。

●白キクラゲ 中華料理に用いられる白キクラゲ、これに含まれる多糖体は、ヒアルロン酸にとてもよく似た高粘度の水溶液になり、保水力ではヒアルロン酸に勝ります。

だから、お肌などの保水効果が期待できます。糖分の代謝を助け、脂肪として蓄えられるの防ぐ力もあるのででダイエットにもお勧め食材です。

![]()

私の大好きな香りは、槙をくべる匂いです。それも煙突から出てくる少しすすけたような匂い、こんな変な香りが大好きです。

私の大好きな香りは、槙をくべる匂いです。それも煙突から出てくる少しすすけたような匂い、こんな変な香りが大好きです。

小さい頃、お風呂を沸かすのにまだ槙を使っている家が沢山ありました。だから夕方、外で遊んでいるとどこからともなく槙をくべる香りがしてくるのです。思う存分友達と遊んでお腹もすいた頃、母が裏の木戸から「ごはんよ〜」って、私を呼びます。外気に漂うお風呂を沸かす槙の香り、雨だとこの設定は無いので、私の記憶では必ず夕陽がセットになっています。子供の頃の記憶の中で、最高に幸せな時だったように感じます。だから、槙をくべる香りはこの記憶をよみがえらせ、幸せな気分にさせてまれます。

アロマセラピーをしていて「どの香りが一番安らぎますか?」と聞かれる事がありますが、多分、幸せを感じた時に嗅いだ香りが心から安らげる香りだと思います。ちなみに我が家のワンコは家族の靴下が大好きです。おそらく、彼女にとっては最も安心できる香りがするのでしょうね。(うるさく呼び鈴が鳴る事があり、申し訳ございません……)