■東洋医学では春は五臓(肝・心・脾・肺・腎)の中で『肝(肝臓や血の内容の調整等)』が特によく働く季節としています。そして『肝』の影響を最もうけやすい部位は『筋肉』としています。ですので今回は『筋肉』特に『筋肉が減る』お話しを書きます。

■東洋医学では春は五臓(肝・心・脾・肺・腎)の中で『肝(肝臓や血の内容の調整等)』が特によく働く季節としています。そして『肝』の影響を最もうけやすい部位は『筋肉』としています。ですので今回は『筋肉』特に『筋肉が減る』お話しを書きます。 ■ 筋肉の発達のピークは20代、30代からは助序に筋肉は減ってきます…と言っても30代〜50代の減り方は10年毎に約4%前後でまだ大丈夫、ところが60代を越えると減り方のカーブが大きくなり、80代には20代の30〜40%減、約3分の1が無くなくなりなす……なんとかならないものでしょうか?

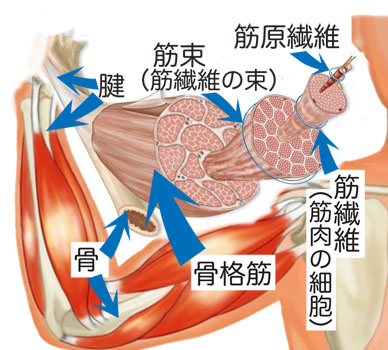

■ 上記に「筋肉が減る」と書きましたが、大きく分けて、①筋線維が痩せてくる ②筋線維そのものが減る の二つです。「減る」話しの前に、まず筋肉の大まかな説明をしますね。

■ 上記に「筋肉が減る」と書きましたが、大きく分けて、①筋線維が痩せてくる ②筋線維そのものが減る の二つです。「減る」話しの前に、まず筋肉の大まかな説明をしますね。 ■ 筋肉には骨格筋・心筋・平滑筋の3種類がありますが、運動と関わりが大きいのは骨格筋ですので、今回は筋肉=骨格筋として読んで下さい。筋肉とは沢山の筋線維(=筋細胞)と呼ばれる細胞の集合で、筋線維は一つひとつが長細い形の細胞で、太ももにある縫工筋は特に長く40〜50cmもあります(もちろん身長によって違いますが)。筋線維の中には、数百から数千本の筋原線維がぎっしり詰まっています。イメージとして筋原線維が1本のそうめんで、その束が筋線維、その束を沢山袋詰めにしたのが筋束、その袋を集めて箱詰めにしたのが骨格筋だと思って下さい。筋線維(筋細胞)の数は生まれた時にほぼ決まっています。太くなったり痩せたり数が増えたりするのは筋繊維の中の筋原線維の方で、これが変化して筋繊維や筋肉の太さが変わります。(最近の研究で運動などの刺激で筋繊維も増えるとの結果も出ているようですが、まだはっきりと確認されてはいません。)

■ それから、筋肉には白色をした短距離走に向く『速筋』と赤色をした長距離走に向く『遅筋』があり、その割合も個人差があり、ほぼ生まれながら決まっています。「あれっ!頑張っても、短距離走や持久走が速くなったりしないの?」とあきらめないで下さいね。『速筋』は更に二つのタイプがあり、純粋な短距離走向けの筋肉『速筋b』と短距離走と長距離走の両方向き・速筋と遅筋との間みたいな筋肉『速筋a』があります。『速筋a』は『速筋b』に変化する事ができ、その逆も可能です。また元々の遅筋・速筋の繊維数のままでも、筋線維が太ると強い力を発揮しますので、トレーニング次第ではかなりの効果を出すことができます。

■ それから、筋肉には白色をした短距離走に向く『速筋』と赤色をした長距離走に向く『遅筋』があり、その割合も個人差があり、ほぼ生まれながら決まっています。「あれっ!頑張っても、短距離走や持久走が速くなったりしないの?」とあきらめないで下さいね。『速筋』は更に二つのタイプがあり、純粋な短距離走向けの筋肉『速筋b』と短距離走と長距離走の両方向き・速筋と遅筋との間みたいな筋肉『速筋a』があります。『速筋a』は『速筋b』に変化する事ができ、その逆も可能です。また元々の遅筋・速筋の繊維数のままでも、筋線維が太ると強い力を発揮しますので、トレーニング次第ではかなりの効果を出すことができます。 ■ 話を元に戻して、年をとらなくても運動不足だと筋肉が減ってしまいますが、『減り方』は年代によって違います。

●20代の方は筋肉が痩せるだけで筋線維の数は減りません…「痩せる」と聞いて喜んではいけませんよ! 代謝の効率が悪くなり、身体全体としては痩せにくくなるということですから。筋繊維の数は変わってないので、しばらく運動をサボっていても運動を開始すると効率良く筋肉がついてきます。それから『速筋』はそう減らず『遅筋』が痩せるので、足の速い方はサボっていてもやっぱり速く走れたりしますが、突然の長距離走はケガの元なので禁物です。徐々に距離を伸ばしていきましょう。

●20代の方は筋肉が痩せるだけで筋線維の数は減りません…「痩せる」と聞いて喜んではいけませんよ! 代謝の効率が悪くなり、身体全体としては痩せにくくなるということですから。筋繊維の数は変わってないので、しばらく運動をサボっていても運動を開始すると効率良く筋肉がついてきます。それから『速筋』はそう減らず『遅筋』が痩せるので、足の速い方はサボっていてもやっぱり速く走れたりしますが、突然の長距離走はケガの元なので禁物です。徐々に距離を伸ばしていきましょう。●30〜50代頃は移行期、だんだん状況が変わっていきますが、個人差があるもののまだ大きな変化はありません。

●60歳前後からは筋肉は痩せるだけでなく筋線維の数まで減っていきます。上記に『筋繊維の数は生まれた時にほぼ決まっている』と書きましたが、一度数を減らすと増やすのは不可能に近いです。60代以降は数を減らすのを抑えるためにも運動が重要です。筋線維の数は、遅筋・速筋a・速筋bのどれもまんべんなく減っていくようですが、筋肉の痩せ方は20代とは逆に『速筋』の方がスピードが速いようです。日々トレーニングに励めない方がケガ無く運動するには、全力疾走よりもウォーキングやジョギングの方が向いています。50〜60歳代になって長距離走を始められる方がいらっしゃいますが、筋肉的には利にかなった事のようです。(心肺機能は別ですのできちんとチェックして下さいね)

●60歳前後からは筋肉は痩せるだけでなく筋線維の数まで減っていきます。上記に『筋繊維の数は生まれた時にほぼ決まっている』と書きましたが、一度数を減らすと増やすのは不可能に近いです。60代以降は数を減らすのを抑えるためにも運動が重要です。筋線維の数は、遅筋・速筋a・速筋bのどれもまんべんなく減っていくようですが、筋肉の痩せ方は20代とは逆に『速筋』の方がスピードが速いようです。日々トレーニングに励めない方がケガ無く運動するには、全力疾走よりもウォーキングやジョギングの方が向いています。50〜60歳代になって長距離走を始められる方がいらっしゃいますが、筋肉的には利にかなった事のようです。(心肺機能は別ですのできちんとチェックして下さいね) ■ご高齢の方でも運動で筋線維の数が減るのを抑えられますし、たとえ数が減っても筋線維を太らせ筋肉を大きくする事は可能ですので、決してあきらめないで下さい。現状を維持するためにも、少しでも快適な生活を送るためにも、足上げ体操のような軽い運動でも良いので、毎日とにかく身体を動かす=使うことをお勧めします。

![]()

■春はなんとなく眠たかったり頭がボーッとしませんか? 今回は一日の身体のリズムからそのお話を書きます。

■前回号で一日の体温の周期の話しを書きましたが、日々勤務時間が変わる方でも健康であれば、この体温の周期は毎日同じように起こります。体温だけでなく血圧・ホルモンの分泌・神経活動には一日の周期・リズムがあります。このリズムを刻む体内時計は遺伝子的に決まっていて、ネコや犬はもちろん虫や植物にもあり、ヒトの場合は24時間+αで、これを概日リズムといいます。「あれっ? 24時間ぴったりじゃないの?」と思われた方もいらっしゃるのでは? ヒトの概日リズムは個人差があるものの実際の一日より少し長く、それを光や気温などの環境や食事・動作などの生活習慣で体内の時計を合わせながら、規則正しいリズムを作ってします。

■春はなんとなく眠たかったり頭がボーッとしませんか? 今回は一日の身体のリズムからそのお話を書きます。

■前回号で一日の体温の周期の話しを書きましたが、日々勤務時間が変わる方でも健康であれば、この体温の周期は毎日同じように起こります。体温だけでなく血圧・ホルモンの分泌・神経活動には一日の周期・リズムがあります。このリズムを刻む体内時計は遺伝子的に決まっていて、ネコや犬はもちろん虫や植物にもあり、ヒトの場合は24時間+αで、これを概日リズムといいます。「あれっ? 24時間ぴったりじゃないの?」と思われた方もいらっしゃるのでは? ヒトの概日リズムは個人差があるものの実際の一日より少し長く、それを光や気温などの環境や食事・動作などの生活習慣で体内の時計を合わせながら、規則正しいリズムを作ってします。

■ 赤ちゃんは、生後1ヶ月までははっきりしたリズムを示しませんが、2〜3ヶ月になると明らかな概日リズムがでてきます。このことは、概日リズムが遺伝子だけでなく環境の影響を受けながら育つ部分もあると説明できます。概日リズムの調整には、特に目から入った光の影響(特に太陽)は非常に大きいです。ですので、赤ちゃんの寝ているお部屋に昼夜のメリハリ(夜は暗く静かに・昼はカーテンを開けて日光を取り入れるなど)をつけてあげる事は大切です。それは、赤ちゃんだけでなく成長期の子供達にとって昼夜のメリハリはとてもとても大切です。

■ 赤ちゃんは、生後1ヶ月までははっきりしたリズムを示しませんが、2〜3ヶ月になると明らかな概日リズムがでてきます。このことは、概日リズムが遺伝子だけでなく環境の影響を受けながら育つ部分もあると説明できます。概日リズムの調整には、特に目から入った光の影響(特に太陽)は非常に大きいです。ですので、赤ちゃんの寝ているお部屋に昼夜のメリハリ(夜は暗く静かに・昼はカーテンを開けて日光を取り入れるなど)をつけてあげる事は大切です。それは、赤ちゃんだけでなく成長期の子供達にとって昼夜のメリハリはとてもとても大切です。

■ あらゆるヒトに必要な成長ホルモンは(お肌のターンオーバーにも大切です!!)入眠後の3時間に分泌されます。お肌のゴールデンタイムといわれる夜10〜2時は、理想的な概日リズム・夜10〜11時に入眠した場合のことなのです。

これは一つの説ですが、概日リズムに従い、夜寝ている間に成長ホルモンを出し細胞を分裂(遺伝子の分裂)させるのは、紫外線の影響をうけて異常な分裂(ガン細胞など異常な遺伝子をもった細胞分裂)を起こさないようにする為とも言われています。

これは一つの説ですが、概日リズムに従い、夜寝ている間に成長ホルモンを出し細胞を分裂(遺伝子の分裂)させるのは、紫外線の影響をうけて異常な分裂(ガン細胞など異常な遺伝子をもった細胞分裂)を起こさないようにする為とも言われています。

■ 最近は夜型生活に傾いている方が多くなり、太陽の光を殆ど浴びない生活の方もいるようです。また、布団の中でも携帯を見続けているという話しも聞きますが、夜中も光が目に入る生活をしていると体内時計が正確にリセットしにくくなります。

完全にリズムが崩れると概日リズム睡眠障害に陥り、夜に眠れないため昼間に眠くなったり、頭痛・耳鳴り・めまい・消化不良などの症状を起こしてしまいます(急性の場合はいわゆる『時差ボケ』この場合は通常の生活に戻る事で自然と良くなります)。いつも寝つきがひどく悪く、朝方になると眠くなり午前中は居眠りをしてしまうけれど、午後からは普通に生活ができる方は、概日リズム睡眠障害を起こしている可能性があります。そうなると自然に戻すのが難しくなりますので、病院にご相談下さい。

完全にリズムが崩れると概日リズム睡眠障害に陥り、夜に眠れないため昼間に眠くなったり、頭痛・耳鳴り・めまい・消化不良などの症状を起こしてしまいます(急性の場合はいわゆる『時差ボケ』この場合は通常の生活に戻る事で自然と良くなります)。いつも寝つきがひどく悪く、朝方になると眠くなり午前中は居眠りをしてしまうけれど、午後からは普通に生活ができる方は、概日リズム睡眠障害を起こしている可能性があります。そうなると自然に戻すのが難しくなりますので、病院にご相談下さい。

■ それから年をとってくると概日リズムのメリハリが小さくなってきます。なので「夜たびたび目が覚めて眠れない」という事が起きてしまいます。だから年をとるほどに、昼間は太陽の光をしっかり感じながら活動し、昼と夜の生活のメリハリをつける事が、夜の良い睡眠にとって大切なこととなります。

■ それから年をとってくると概日リズムのメリハリが小さくなってきます。なので「夜たびたび目が覚めて眠れない」という事が起きてしまいます。だから年をとるほどに、昼間は太陽の光をしっかり感じながら活動し、昼と夜の生活のメリハリをつける事が、夜の良い睡眠にとって大切なこととなります。

■ 昼間が急に長くなり気温も急上昇する春は、体内時計を環境に応じて合わせるのも大変、体温・ホルモン分泌などをリズム通りに調整する自律神経もフル稼働です。特に春は、冬眠モードを引きずっていますので、眠い感じ・だるい感じが起きやすくなるようです。そんな時こそ、少しでも朝日を浴びるように心がけてみましょう。

![]()

一昔前までは、こんなに運動、運動っていうような事は言わなかったように思います。なぜなら昔は今よりずっと不便だったので、身体を動かさなくちゃいけませんでしたから。例えば和式トイレ、一日に数回スクワットをしていました。車も無かったので歩いてました。(都会の人の方がよく歩いてますね)今は掃除もルンバが……洗濯も全自動、干さなくても乾燥機が……電話はいつも携帯が手元に……買い物もインターネット。

以前、印刷会社に勤めていた時、簡単な文章まで全てパソコンで打ち込んでました。ある時、ボールペンで長文を書かないといけない事があり、その時に筆圧が思うように保てない事に気付きました。へたくそな字がメチャメチャへたくそな字になりました。文字を書くための筋肉が弱ってしまっていたのです。

一昔前までは、こんなに運動、運動っていうような事は言わなかったように思います。なぜなら昔は今よりずっと不便だったので、身体を動かさなくちゃいけませんでしたから。例えば和式トイレ、一日に数回スクワットをしていました。車も無かったので歩いてました。(都会の人の方がよく歩いてますね)今は掃除もルンバが……洗濯も全自動、干さなくても乾燥機が……電話はいつも携帯が手元に……買い物もインターネット。

以前、印刷会社に勤めていた時、簡単な文章まで全てパソコンで打ち込んでました。ある時、ボールペンで長文を書かないといけない事があり、その時に筆圧が思うように保てない事に気付きました。へたくそな字がメチャメチャへたくそな字になりました。文字を書くための筋肉が弱ってしまっていたのです。

『運動』というとハードルが高いように感じますが、要は何でもいいから筋肉を使うということなんですよね。ちょっとした距離も車を使い暇があればパソコンの前で固まっている生活にいつも反省しています。(反省してるだけではダメですね……(^0^))

『運動』というとハードルが高いように感じますが、要は何でもいいから筋肉を使うということなんですよね。ちょっとした距離も車を使い暇があればパソコンの前で固まっている生活にいつも反省しています。(反省してるだけではダメですね……(^0^))