■東洋医学では冬を『腎』が旺盛だけど気をつけないといけない時期としています。

『腎』は、腎臓という臓器だけでなく、体内の水分を管理する機能、さらに生殖や生命力(その人の勢い)を貯蔵するという働きも含めます。“その人の勢いを表す”という話しになると『腎』は腎臓の上にちょこんと乗っかる5グラム程度の小さな臓器=副腎(ふくじん)、小さいけど活力やストレスと関係の深い臓器、そんな副腎の事を指しているともいえます。強いストレスや底なしのストレスがかかると身体に様々な異常がおきますが、今回はその原因を副腎から考えてみました。

■東洋医学では冬を『腎』が旺盛だけど気をつけないといけない時期としています。

『腎』は、腎臓という臓器だけでなく、体内の水分を管理する機能、さらに生殖や生命力(その人の勢い)を貯蔵するという働きも含めます。“その人の勢いを表す”という話しになると『腎』は腎臓の上にちょこんと乗っかる5グラム程度の小さな臓器=副腎(ふくじん)、小さいけど活力やストレスと関係の深い臓器、そんな副腎の事を指しているともいえます。強いストレスや底なしのストレスがかかると身体に様々な異常がおきますが、今回はその原因を副腎から考えてみました。 ■まず、副腎の働きをざっくり表現すると大切なホルモンを色々と出している器官です。副腎の外側・副腎皮質からは男性ホルモンや女性ホルモンを分泌しています。ただ、これらの性ホルモンの分泌の主流は精巣や卵巣の生殖器で、副腎はほんの一部です。それに対してストレスホルモンと言われているコルチゾールは全て副腎皮質から分泌されています。

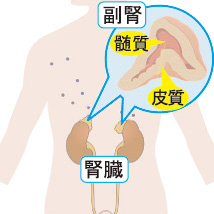

■まず、副腎の働きをざっくり表現すると大切なホルモンを色々と出している器官です。副腎の外側・副腎皮質からは男性ホルモンや女性ホルモンを分泌しています。ただ、これらの性ホルモンの分泌の主流は精巣や卵巣の生殖器で、副腎はほんの一部です。それに対してストレスホルモンと言われているコルチゾールは全て副腎皮質から分泌されています。

■前号で「脳の栄養源は糖質だけで(飢餓状態の時だけケトン体)何もしなくても身体が使う糖質の全体の20%を脳が使う」という話しを書きました。仕事や勉強以外でもストレスを受けた時には、最適な手段でそれを解決・避けるために脳はフル回転を始めます。だから、通常より沢山の糖分が必要となります。筋肉に蓄えた糖は筋肉で使うので、肝臓で蓄えた糖(グリコーゲン)を小さく分解してもらい(ぶどう糖)それを使います。肝臓は、糖が足りなくなるとタンパク質(アミノ酸)を使って糖を作ります。これらの作業を促進するのがコルチゾールで、脳の働きが落ちないように肝臓にどんどん糖を作らせます。次々に脳にぶどう糖を送るので血糖値が上がります。上がり過ぎた血糖値を下げるのが膵臓から出されるインシュリンです。コルチゾールとインシュリンは反対の役目なのですが、健康な方はお互いが上手く調整し合っています。しかし長くこの2つのホルモンの機能をぶつかり併せているとお互いが疲弊してしまいます。膵臓の機能が壊れると糖尿病に、副腎皮質が壊れてコルチゾールが出過ぎると糖尿病や動脈硬化を、筋肉や骨のタンパク質まで使って糖をつくりますから骨粗鬆症や手足の筋力低下が起きます。

■前号で「脳の栄養源は糖質だけで(飢餓状態の時だけケトン体)何もしなくても身体が使う糖質の全体の20%を脳が使う」という話しを書きました。仕事や勉強以外でもストレスを受けた時には、最適な手段でそれを解決・避けるために脳はフル回転を始めます。だから、通常より沢山の糖分が必要となります。筋肉に蓄えた糖は筋肉で使うので、肝臓で蓄えた糖(グリコーゲン)を小さく分解してもらい(ぶどう糖)それを使います。肝臓は、糖が足りなくなるとタンパク質(アミノ酸)を使って糖を作ります。これらの作業を促進するのがコルチゾールで、脳の働きが落ちないように肝臓にどんどん糖を作らせます。次々に脳にぶどう糖を送るので血糖値が上がります。上がり過ぎた血糖値を下げるのが膵臓から出されるインシュリンです。コルチゾールとインシュリンは反対の役目なのですが、健康な方はお互いが上手く調整し合っています。しかし長くこの2つのホルモンの機能をぶつかり併せているとお互いが疲弊してしまいます。膵臓の機能が壊れると糖尿病に、副腎皮質が壊れてコルチゾールが出過ぎると糖尿病や動脈硬化を、筋肉や骨のタンパク質まで使って糖をつくりますから骨粗鬆症や手足の筋力低下が起きます。

■上記以外にもコルチゾールの量が乱れると困った事が起きます。人間には外敵から身体を守る免疫機能という働きがあります。しかし、それが強すぎると自分自身まで攻撃してしまいアトピーや花粉症などのアレルギー反応が起きます。なので、度が過ぎた免疫反応を抑えるのがコルチゾールです。その他、筋肉や皮膚など身体でおきる炎症反応も(敵と戦っている状態)度が過ぎないように抑えます。でも、コルチゾールが沢山出過ぎると、抵抗力が落ちて風邪・インフルエンザなどのウィルスや細菌性の病気にかかりやすくなります。逆に少ないと免疫力が暴走し、自分自身で自分の身体を攻撃するアレルギーを初め免疫不全症を起こします。これらの病気に処方されるステロイド剤とは正にこのコルチゾールの代わりなんですね。

■上記以外にもコルチゾールの量が乱れると困った事が起きます。人間には外敵から身体を守る免疫機能という働きがあります。しかし、それが強すぎると自分自身まで攻撃してしまいアトピーや花粉症などのアレルギー反応が起きます。なので、度が過ぎた免疫反応を抑えるのがコルチゾールです。その他、筋肉や皮膚など身体でおきる炎症反応も(敵と戦っている状態)度が過ぎないように抑えます。でも、コルチゾールが沢山出過ぎると、抵抗力が落ちて風邪・インフルエンザなどのウィルスや細菌性の病気にかかりやすくなります。逆に少ないと免疫力が暴走し、自分自身で自分の身体を攻撃するアレルギーを初め免疫不全症を起こします。これらの病気に処方されるステロイド剤とは正にこのコルチゾールの代わりなんですね。■なお、副腎の内側=副腎髄質からは、アドレナリン、ノルアドレナリン(脳・交感神経でも合成されます)そしてほんの一部ですがドーパミンを分泌しています。興奮し過ぎの時に「アドレナリン出過ぎ〜!!」とか言いませんか? まさにアドレナリンはそんな興奮と関係の深いホルモンです。アドレナリンはストレスが強い時にも沢山でますが、長くストレスがかかるとそれに変わって上記のコルチゾールが分泌されます。

■副腎とストレスの関係、なんとなくでも解っていただけたかと思います。で、コルチゾールの分泌は睡眠と大きな関係があります。通常は朝の目覚める少し前からその後2〜3時間の起床の前後が1日で最高に分泌され、ストレスに抵抗できる力を蓄えます。その後は段々と減っていき、就寝直後に副腎も休むかのように最低となり、そこからまた上がっていき最高点が目覚め頃となります。ストレスが強い時にはこの変化とは関係なく沢山分泌されます。

■副腎とストレスの関係、なんとなくでも解っていただけたかと思います。で、コルチゾールの分泌は睡眠と大きな関係があります。通常は朝の目覚める少し前からその後2〜3時間の起床の前後が1日で最高に分泌され、ストレスに抵抗できる力を蓄えます。その後は段々と減っていき、就寝直後に副腎も休むかのように最低となり、そこからまた上がっていき最高点が目覚め頃となります。ストレスが強い時にはこの変化とは関係なく沢山分泌されます。■忙しい時には「寝る時間がもったいない」なんて思ってませんか? でも睡眠は身体を守るためには非常に大切ですので、ストレスが掛かる事が多い時ほど、良い睡眠を心がけたいものですね。

■こといわず痛みがあると気分が悪いし、イライラしたりストレスを感じますよね。ひどい時には仕事や遊びどころではなくなったり……。ところで「痛みって何?」と聞かれるとひと言で説明するにはとても難しいです。ですが、身体にとっては必要だから起きています。

■こといわず痛みがあると気分が悪いし、イライラしたりストレスを感じますよね。ひどい時には仕事や遊びどころではなくなったり……。ところで「痛みって何?」と聞かれるとひと言で説明するにはとても難しいです。ですが、身体にとっては必要だから起きています。

■痛みの大きな働きは、『身体に何か良くないことが起きてるぞ!! 早く対処しなさい』というシグナルとしての役目です。例えば先天性無痛症という疾患があるのですが、この方々は痛みや温感覚がありません。だから熱いお湯がかかっても痛みは感じません。だから良いので無く痛みがなくても皮膚が火傷を起こすのは一緒です。普通の方は痛いので、直ぐに冷やすなどの行動をしますが、痛みがなければ気付かないので症状を悪化させてしまいます。

肩こりも痛いのにほっておくと、頭痛や耳鳴り・目まい・吐き気・寝違えなど肩の痛みでは済まなくなる事がありますよね。なので、痛みのシグナルは早く対処するという意味では大切なのです。

肩こりも痛いのにほっておくと、頭痛や耳鳴り・目まい・吐き気・寝違えなど肩の痛みでは済まなくなる事がありますよね。なので、痛みのシグナルは早く対処するという意味では大切なのです。

■また、痛みの中には筋肉痛のように修復するための痛みというのもあります。「筋肉痛がなぜ起きるのか?」については解っていない事が多いのですが、今考えられている有力な説は『普段しない動きをしたり、いつもより激しい運動を行った時には筋肉(筋線維)に細かな傷がつきます。次に同じような運動をした時には絶えられるよう、より強い筋肉へと修復されるのでその時の痛み』と言われています。なので、運動した直後ではなくて、時には1〜2日後なんて事もあるように、遅れて痛みが出るのです。この説をもう少し詳しくみてみましょう。

■また、痛みの中には筋肉痛のように修復するための痛みというのもあります。「筋肉痛がなぜ起きるのか?」については解っていない事が多いのですが、今考えられている有力な説は『普段しない動きをしたり、いつもより激しい運動を行った時には筋肉(筋線維)に細かな傷がつきます。次に同じような運動をした時には絶えられるよう、より強い筋肉へと修復されるのでその時の痛み』と言われています。なので、運動した直後ではなくて、時には1〜2日後なんて事もあるように、遅れて痛みが出るのです。この説をもう少し詳しくみてみましょう。

■皮膚には痛点といって痛みを感じて脳に情報を送るシステムがあるのですが、筋肉のメイン組織である筋線維には感覚を感じる神経はありません。なので運動で筋線維が壊れただけでは痛みを感じません。まず、筋繊維の細かな傷を修復するために白血球などが集まって炎症が起きます。その時に様々な刺激のある物(プロスタグランジン・ヒスタミンなど)ができます。それが筋線維を包み込んでいる筋膜を刺激します。筋膜には痛みを感じる神経が繋がっているので、脳に「痛いぞ」という指令が伝わり、そこで初めて痛みとして感じるのです。

■普段から使っている筋肉は、毛細血管が発達していて酸素や栄養が早く送られるので壊れにくく修復も早いです。逆に使ってない筋肉、特に普段運動をしていない方は修復の進行が遅いので、にぶい痛みが長く続いたりする事があるようです。充分修復されない内に同じ激しい運動をするとひどく壊す事がありますから、軽い運動、または違う部位を使った運動をしましょう(例 腕立て伏せで筋肉痛になったら次の日は腹筋運動)。内出血やひどい腫れや激しい痛みが起きている場合は筋肉痛の域を超えていますので(肉離れや骨折など)、病院に行ってみましょう。

■普段から使っている筋肉は、毛細血管が発達していて酸素や栄養が早く送られるので壊れにくく修復も早いです。逆に使ってない筋肉、特に普段運動をしていない方は修復の進行が遅いので、にぶい痛みが長く続いたりする事があるようです。充分修復されない内に同じ激しい運動をするとひどく壊す事がありますから、軽い運動、または違う部位を使った運動をしましょう(例 腕立て伏せで筋肉痛になったら次の日は腹筋運動)。内出血やひどい腫れや激しい痛みが起きている場合は筋肉痛の域を超えていますので(肉離れや骨折など)、病院に行ってみましょう。

■なお、痛みが全て正しいシグナルでは無い時があります。“脳が感じて初めて痛みを感じる”という事に原因があるのですが、これについては、また今度の機会に書くとしましょう。なお、ねろりの施術後、一時的に痛みが増す事がありますが、血の流れを上げて修復を促すという事もありますので、その点はご了承下さい。

ストレスというと悪い事ばかり想像してしまいますが、そうでもないです。良い事でも悪い事でも心や身体が刺激を受けた状態、それら全部がストレスです。ちなみにこの刺激を与えるものはストレッサーといいます。「ストレスが全くない」というのは、良いことも悪いことも無い『無味乾燥な生活』という事になってしまいます。だから「ストレスは多少はあった方が良い」のです。

嫌なストレスでも適度なストレスだとより心を強くしていく事ができます。「殆ど叱られた事がない子供が社会に出た時、上司に叱られたり同僚と上手くいかなくなった時に簡単に心が折れてしまった」というような事を聞かれた事がありませんか? ストレスに弱い子だとちょっとした事でひどく落ち込んでしまいます。

ストレスというと悪い事ばかり想像してしまいますが、そうでもないです。良い事でも悪い事でも心や身体が刺激を受けた状態、それら全部がストレスです。ちなみにこの刺激を与えるものはストレッサーといいます。「ストレスが全くない」というのは、良いことも悪いことも無い『無味乾燥な生活』という事になってしまいます。だから「ストレスは多少はあった方が良い」のです。

嫌なストレスでも適度なストレスだとより心を強くしていく事ができます。「殆ど叱られた事がない子供が社会に出た時、上司に叱られたり同僚と上手くいかなくなった時に簡単に心が折れてしまった」というような事を聞かれた事がありませんか? ストレスに弱い子だとちょっとした事でひどく落ち込んでしまいます。 心も適度に鍛えていくと少しずつ強くする事ができます。“適度なストレス”とは筋肉と同じ、修復可能な域で、毎回立ち直れる程度という事だと思います。子供を叱る事はストレスに強い子を育てるという意味で大切ですが、わけ無くひどく叱ったり、いつまでもグチグチ叱ったりは過度なストレスをかけるので禁物、叱った後のケアーもお忘れ無く。

心も適度に鍛えていくと少しずつ強くする事ができます。“適度なストレス”とは筋肉と同じ、修復可能な域で、毎回立ち直れる程度という事だと思います。子供を叱る事はストレスに強い子を育てるという意味で大切ですが、わけ無くひどく叱ったり、いつまでもグチグチ叱ったりは過度なストレスをかけるので禁物、叱った後のケアーもお忘れ無く。