■東洋医学では夏と一番関わりの深い臓器を『心(しん)』として、『心(しん)』と最も関係の深い表情を『笑』としています。

■東洋医学では夏と一番関わりの深い臓器を『心(しん)』として、『心(しん)』と最も関係の深い表情を『笑』としています。■東洋医学の『心(しん)』は心臓を初め血管などの循環器全般を含んだ意味があるのですが、それ以外にも「こころ」という意味もあります。東洋医学には「脳」という発想は無いので、「こころ」は心臓に含めてしまいます。

■「こころ」が病むと、突飛な場面で笑いだしたりすることがあるので、『笑』を最も深い表情としているようです(昔のドラマで気が変になると突然笑い出すシーン、よくありましたね)。逆にうつ状態になると殆ど笑うことが無くなってしまいます。あんまり笑わなくなったり、妙な場面で笑ったり、実際に『笑』は『心(しん)』の病(やまい)と深い関係がある表情なのです。今回は妙な場面での『笑』でなく、『心(しん)』にとって良い『笑』の方を考えてみましょう。一般的に「笑うこと」は、身体に良いことだと言われています。それはなぜでしょうか。

■「こころ」が病むと、突飛な場面で笑いだしたりすることがあるので、『笑』を最も深い表情としているようです(昔のドラマで気が変になると突然笑い出すシーン、よくありましたね)。逆にうつ状態になると殆ど笑うことが無くなってしまいます。あんまり笑わなくなったり、妙な場面で笑ったり、実際に『笑』は『心(しん)』の病(やまい)と深い関係がある表情なのです。今回は妙な場面での『笑』でなく、『心(しん)』にとって良い『笑』の方を考えてみましょう。一般的に「笑うこと」は、身体に良いことだと言われています。それはなぜでしょうか。 ■心理学では長らくこんな論争があります。「悲しいから泣く(ジェームズ・ランゲ説)」のか「泣くから悲しい(キャノン・バード説)」のか、言い換えれば「感情が先で表情が後」か「表情が先で感情が後」かって事です。で、現在はおおむね「泣くから悲しい」におさまりつつあります。要するに身体に起きた生理的な変化【泣く】を、なんでそうなったか環境から瞬時に読み取って、【悲しい】という感情が起きる(シャクター・シンガー理論)という事です。

■心理学では長らくこんな論争があります。「悲しいから泣く(ジェームズ・ランゲ説)」のか「泣くから悲しい(キャノン・バード説)」のか、言い換えれば「感情が先で表情が後」か「表情が先で感情が後」かって事です。で、現在はおおむね「泣くから悲しい」におさまりつつあります。要するに身体に起きた生理的な変化【泣く】を、なんでそうなったか環境から瞬時に読み取って、【悲しい】という感情が起きる(シャクター・シンガー理論)という事です。 ■これは、「悲しい」についてですが「嬉しい」も同じことが言え、「笑っているから嬉しい」という事になります。例えば何人か集まってテレビで“お笑い”を見ているとします。それほど面白くなくても回りがゲタゲタ笑っていると、なんだか自分もおかしくなってきて、気がついたら自分も笑っていて、すごく面白かったような気がする事、ないですか? よくお笑い番組で笑い声が入っているのは、表情だけでなく音にも影響されているみたいですね。逆に同じ“お笑い”でも誰も笑わないと、なんだか酷くつまらないような気がしませんか。自分だけでなく他人の「笑う」という行為にも反応して「面白い」という感情が引き出されてしまうようです。そして「面白い」感情が起きると益々笑い、すると更に「面白い」の気持ちが増し、良い循環が起きます。

■これは、「悲しい」についてですが「嬉しい」も同じことが言え、「笑っているから嬉しい」という事になります。例えば何人か集まってテレビで“お笑い”を見ているとします。それほど面白くなくても回りがゲタゲタ笑っていると、なんだか自分もおかしくなってきて、気がついたら自分も笑っていて、すごく面白かったような気がする事、ないですか? よくお笑い番組で笑い声が入っているのは、表情だけでなく音にも影響されているみたいですね。逆に同じ“お笑い”でも誰も笑わないと、なんだか酷くつまらないような気がしませんか。自分だけでなく他人の「笑う」という行為にも反応して「面白い」という感情が引き出されてしまうようです。そして「面白い」感情が起きると益々笑い、すると更に「面白い」の気持ちが増し、良い循環が起きます。 ■笑う事によって「面白い・楽しい」の感情が増すと次のような事が身体の中、脳の中で起こります。

■笑う事によって「面白い・楽しい」の感情が増すと次のような事が身体の中、脳の中で起こります。●脳の血流量が増え、脳が活性化されます。

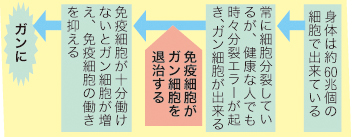

●脳の免疫力(病気などの抵抗力)をコントロールする部分(間脳)も活性化し、そうすると免疫細胞がその指令を受けて活性化し、身体中の悪い細胞(ウィルスなど外からの病気と、ガン細胞のように中からの両方です。)を退治してくれます。

■それから、「交感神経が働き過ぎ(交感神経については下に書いています)」の方も、笑うと交感神経の興奮を静めて副交感神経の働きを上げるので、自律神経の調整にも良いです。交感神経を静める事は、心臓の負担を減らすことでもあるので、血圧の高い方には重要なことです。ちなみに「涙を流す」の場合も交感神経の興奮を静める役目があります。感動のドラマを見てしっかり涙を流した後は、なぜかすっきりするって事あるでしょう?

■つらい時、大変な時には、テレビのお笑いを見ていても「つまらない」と感じたりで、殆ど笑うことなく過ごしていたりします。そうしたら身体は益々つらい状態になり悪循環になってしまいます。

■つらい時、大変な時には、テレビのお笑いを見ていても「つまらない」と感じたりで、殆ど笑うことなく過ごしていたりします。そうしたら身体は益々つらい状態になり悪循環になってしまいます。■大笑いじゃなくても微笑むだけでも良いので、心の和むものを見つけましょう。例えばペットや小さい子どもの仕ぐさ、家の中に無くてもお出掛けすると、素敵な服や欲しかった道具を見つけたり、綺麗な景色を眺めたり、そんな時もきっとお顔は微笑んでいると思いますよ。そうしたら「面白い、嬉しい」の感情が起きて、身体の中できっと良いことが起きているはずです。

■「交感神経は身体を戦闘態勢にする」っていう話しは『ねろりで元気』でも度々書いていることです。でも身体の防衛力(免疫力)と戦闘態勢は違うっていうお話です。

■「交感神経は身体を戦闘態勢にする」っていう話しは『ねろりで元気』でも度々書いていることです。でも身体の防衛力(免疫力)と戦闘態勢は違うっていうお話です。■おさらいになりますが、“身体を戦闘態勢にする”とは交感神経が働いて、瞳孔をカッと見開かせ筋肉が最大パワーを出せように心拍数や血圧を上げて一気に血液を筋肉に送り、外敵を含めたストレッサー(ストレスを与えるもののこと)と、全身を闘えるモードにすること。それに対して“防衛力”とは免疫力のことで、喧嘩の防衛じゃなくて病原菌やウィルスなどの外敵やガン細胞などの悪い細胞から身体を守る防衛力です。具体的にはそれらの敵と戦う免疫細胞(リンパ球・マクロファージ・樹状細胞など)と免疫細胞を作ったり養ったりする器官(胸腺・骨髄・リンパ節・脾臓などのリンパ器官)のことです。

■「戦闘態勢なんだから防衛も同時にするべきだろう……」それは現実世界の話しで身体は全く別、むしろ正反対なんです。ストレスを受けると(神経が興奮した時)、交感神経の働きでアドレナリンやノルアドレナリンというホルモンが分泌されて身体を“戦闘態勢”にしますが、同時にこの2種のホルモンにはリンパ器官の働きを抑える働きがあります。だから、身体の防衛力がぐっと落ちてしまい病原菌やウィルスに負けやすい身体になってしまいます。時々ストレスを感じる程度ならまだ大丈夫かもしれませんが、度々ストレスを感じている方は、アドレナリンも度々放出され、免疫器官の働きを抑え続けています。

■「戦闘態勢なんだから防衛も同時にするべきだろう……」それは現実世界の話しで身体は全く別、むしろ正反対なんです。ストレスを受けると(神経が興奮した時)、交感神経の働きでアドレナリンやノルアドレナリンというホルモンが分泌されて身体を“戦闘態勢”にしますが、同時にこの2種のホルモンにはリンパ器官の働きを抑える働きがあります。だから、身体の防衛力がぐっと落ちてしまい病原菌やウィルスに負けやすい身体になってしまいます。時々ストレスを感じる程度ならまだ大丈夫かもしれませんが、度々ストレスを感じている方は、アドレナリンも度々放出され、免疫器官の働きを抑え続けています。■軽い病気ならまだ良いのですが……健康な方でもがん細胞というのは常に出来ているのですが、免疫細胞を始め免疫器官は、がん細胞が増殖しないように常に闘い、がん化しないようにする大切な働きがあります。だから、免疫器官の力が弱まるということはがん細胞にも負けててしまうかもしれないということなのです。

■リンパ器官の働きを抑えるのは交感神経ですが、それと反対の働きをする副交感神経はリンパ器官を活発にするかというと、そこでは直接働いてないようです。でも、もう一つの重要な免疫系では副交感神経は大切な役目をしています。

■近年の研究で小腸・大腸も免疫器官として重要な役割をしている事がわかってきました。なんと免疫系の仕事の半分以上を腸が担っているようです。口から入ってきた物を身体にとって敵かどうかをより分け、必要な物は吸収し、悪い物は免疫細胞達が退治して要らない物と一緒に便や尿として身体の外に排出します。小腸、大腸にとっては副交感神経からの「働け」という指令が大切。副交感神経は腸だけでなく消化器官全体の働きを活発にするので、食物をスムーズに消化吸収し、外や内からの敵に対抗できるエネルギー・栄養素を作り出すという意味でも大切です。

■近年の研究で小腸・大腸も免疫器官として重要な役割をしている事がわかってきました。なんと免疫系の仕事の半分以上を腸が担っているようです。口から入ってきた物を身体にとって敵かどうかをより分け、必要な物は吸収し、悪い物は免疫細胞達が退治して要らない物と一緒に便や尿として身体の外に排出します。小腸、大腸にとっては副交感神経からの「働け」という指令が大切。副交感神経は腸だけでなく消化器官全体の働きを活発にするので、食物をスムーズに消化吸収し、外や内からの敵に対抗できるエネルギー・栄養素を作り出すという意味でも大切です。■交感神経を悪者のように感じてしまうかもしれませんが、それはかなり違います。良くも悪くも生きて生活している限りはストレスというのは必ずあって、それに対応するには交感神経は重要です。何でも適度に、大切なのはそのバランスなのです。

■アロマオイル(精油)を精製するのに、水蒸気蒸留という方法が最も多く行われています。

■アロマオイル(精油)を精製するのに、水蒸気蒸留という方法が最も多く行われています。

■ざっくり精油の作り方を説明すると、元になるお花などの植物を蒸すと水蒸気にのって香り成分が出てきます。それから水分を除くと香り成分だけが残り、それが精油です。

そして取り除いた水分の方をアロマウォーター、ローズの場合はローズウォーターと呼びます。

■ローズの場合は、この方法で抽出される精油をローズ・オットーと呼びます。ローズ精油の働きは、皮脂バランスを整え、炎症を抑えて治りを早くしてくれる、お肌にお役立ちの精油なのですが、ローズ・オットーは10mmで数万円ととても高価です。ローズウォーターにも華やかな香りだけでなく、そんな働きも柔らかい感じで残っていますが、水分なので価格もビックリする程ではありません。日焼け後のスキンケアーには、心地良い香りで癒やされながらお肌も癒やせるローズウォーター、お勧めですよ。

■ローズの場合は、この方法で抽出される精油をローズ・オットーと呼びます。ローズ精油の働きは、皮脂バランスを整え、炎症を抑えて治りを早くしてくれる、お肌にお役立ちの精油なのですが、ローズ・オットーは10mmで数万円ととても高価です。ローズウォーターにも華やかな香りだけでなく、そんな働きも柔らかい感じで残っていますが、水分なので価格もビックリする程ではありません。日焼け後のスキンケアーには、心地良い香りで癒やされながらお肌も癒やせるローズウォーター、お勧めですよ。