■春です、何かと新しい出会いが多い季節、恋が芽生える機会も多い季節かもしれませんね。「恋なんて、もう縁がない」と言われる方、身近な人でなくても、テレビのタレントでも講習会の先生とかでも恋をすることには変わりはありませんよ。さて、恋をするということは、身体の中で何が起きているのでしょうか? 身体の働きから恋の仕組みを見てみましょう。

■春です、何かと新しい出会いが多い季節、恋が芽生える機会も多い季節かもしれませんね。「恋なんて、もう縁がない」と言われる方、身近な人でなくても、テレビのタレントでも講習会の先生とかでも恋をすることには変わりはありませんよ。さて、恋をするということは、身体の中で何が起きているのでしょうか? 身体の働きから恋の仕組みを見てみましょう。 ■まず、恋のお相手に会った時、または見た時、心臓がドキドキすると思います。これは脳の興奮が心臓に伝わって全身興奮状態、言い換えると交感神経が働いている状態です。これはストレス反応でもあります。ストレスと聞くとネガティブな状態を思うかもしれませんが、楽しいことで起きる興奮状態もストレス反応の一つ、ポジティブなストレスです。このポジティブなストレスの場合、頭の中では快感ホルモンのドーパミンやエンドルフィンが分泌されます。好きな人に会えると思ったら凄くパワーが出たりしませんか? 特にエンドロフィンは脳内麻薬と言われるぐらい快感を感じさせてくれます。だからその間は痛みとかあっても感じなくなったり、それまで「疲れたよう~」と言っていたのが嘘みたいに元気になったりします。ここまでは恋の良い反応です。

■まず、恋のお相手に会った時、または見た時、心臓がドキドキすると思います。これは脳の興奮が心臓に伝わって全身興奮状態、言い換えると交感神経が働いている状態です。これはストレス反応でもあります。ストレスと聞くとネガティブな状態を思うかもしれませんが、楽しいことで起きる興奮状態もストレス反応の一つ、ポジティブなストレスです。このポジティブなストレスの場合、頭の中では快感ホルモンのドーパミンやエンドルフィンが分泌されます。好きな人に会えると思ったら凄くパワーが出たりしませんか? 特にエンドロフィンは脳内麻薬と言われるぐらい快感を感じさせてくれます。だからその間は痛みとかあっても感じなくなったり、それまで「疲れたよう~」と言っていたのが嘘みたいに元気になったりします。ここまでは恋の良い反応です。 ■問題なのは、恋の相手に会うだけでドーパミンやエンドロフィンが出て「快感~!!」となるとそれがクセになり、四六時中その人のことばかり考えて、何も手につかなくなることがあります。中には夜も眠れなくなる人もいるでしょう。一種の「恋中毒」とでも言いますか……。また「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンも常にストレス状態が続くと、バランスが乱れてしまいます。そうなると、ちょっとした相手の行動で「嫌われてるかも……」とひどく落ち込んだり、相手からの連絡が少し途切れただけで酷く不安になったり……。これが恋の病(やまい)ですね。好きな人の気を引こうとするあまり、相手を困らせる行動に出てしまうと、病を越えて犯罪者になってしまうので要注意です。

■問題なのは、恋の相手に会うだけでドーパミンやエンドロフィンが出て「快感~!!」となるとそれがクセになり、四六時中その人のことばかり考えて、何も手につかなくなることがあります。中には夜も眠れなくなる人もいるでしょう。一種の「恋中毒」とでも言いますか……。また「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンも常にストレス状態が続くと、バランスが乱れてしまいます。そうなると、ちょっとした相手の行動で「嫌われてるかも……」とひどく落ち込んだり、相手からの連絡が少し途切れただけで酷く不安になったり……。これが恋の病(やまい)ですね。好きな人の気を引こうとするあまり、相手を困らせる行動に出てしまうと、病を越えて犯罪者になってしまうので要注意です。■それから、好きな人を見ると脳にある扁桃体(へんとうたい)という器官への血流量が減るという実験結果があります。扁桃体には不快なことに対して「嫌だ」と感じる働きがあるのですが、扁桃体の血流量が減るということは、働きが鈍るということです。だから、他の人がすると「嫌だ」と感じる言動や身だしなみも、好きな人だと感じにくくなります。これは「恋は盲目」の要因の一つのようです。

■恋は快感物質をたっぷり分泌させ、人が生きて行く上での大きな活力源ではありますが、問題行動の原因にもなりがち……、バランスが大切ですね。(調整がきかないのが恋ですかね……)

■恋は快感物質をたっぷり分泌させ、人が生きて行く上での大きな活力源ではありますが、問題行動の原因にもなりがち……、バランスが大切ですね。(調整がきかないのが恋ですかね……)■ところで、例えば不倫のような危険な恋は燃え上がるなんてこと聞いたことありませんか?(試さないで下さいね)でも、こういう危険な状態の「愛している」という気持ちは錯覚かもしれませんよ。危険な状態は、良くないことをしているという罪の意識と共に「見つからないようにしなければ」とかのスリルも感じがちです。ということは通常の恋よりもさらに興奮気味。スリルを味わう興奮状態と純粋に恋している興奮状態とを、頭の中は勘違いしているかもしれません。だから、不倫している時はドキドキハラハラ、「この人がいなくては生きていけない!!」というぐらい恋心が燃え上がっても、いざ「略奪愛」が実って落ち着いてみると「あれ? この人のいったいどこが良かったんだろう???」という事態に陥ることがあるのです。扁桃体の血流量も正常になると「嫌な部分」も正常に感じるようになって、「失敗した……」ってことになるかもしれません。

■こういう錯覚を心理学では「吊り橋効果」と言って「危険な吊り橋を渡った後に、直ぐ出会った女性に好意を抱いてしまう」というような現象のことを指します。これは吊り橋を渡ってハラハラドキドキの興奮状態のまま女性に出会うと、その女性の魅力にドキドキしていると勘違いしてしまう、という現象です。冒険物の映画で良くあるパターン、主人公の男女が最初は喧嘩してるのに最後には恋に落ちているという現象、ただの「吊り橋効果」かもしれませんね。危険な恋をされている方、その恋は本物ですか? ただのスリルを恋と勘違いしていませんか? よ~く考えてみましょう。そして身体に良い程度の恋をして下さいね(^0^)。

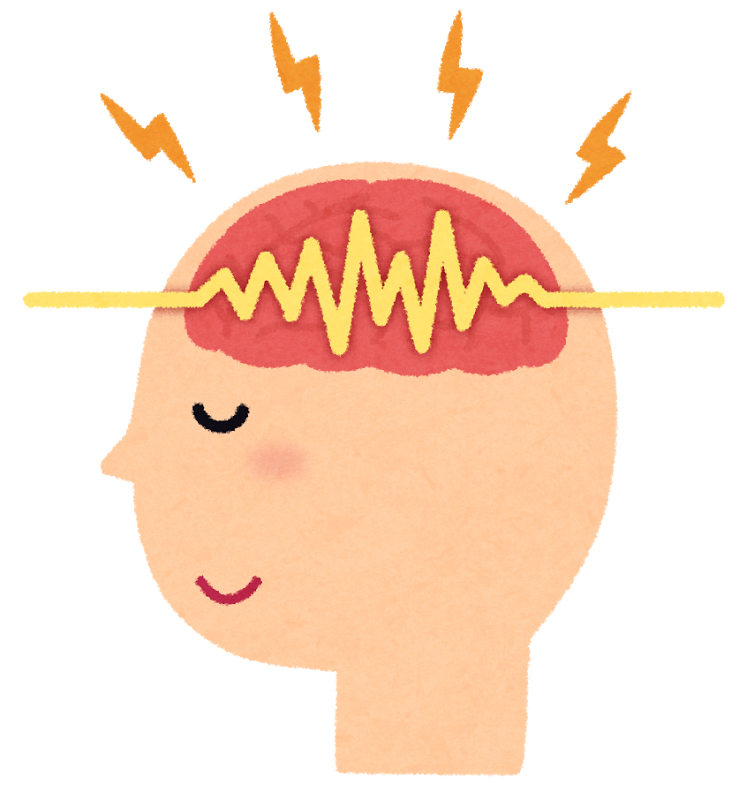

■こういう錯覚を心理学では「吊り橋効果」と言って「危険な吊り橋を渡った後に、直ぐ出会った女性に好意を抱いてしまう」というような現象のことを指します。これは吊り橋を渡ってハラハラドキドキの興奮状態のまま女性に出会うと、その女性の魅力にドキドキしていると勘違いしてしまう、という現象です。冒険物の映画で良くあるパターン、主人公の男女が最初は喧嘩してるのに最後には恋に落ちているという現象、ただの「吊り橋効果」かもしれませんね。危険な恋をされている方、その恋は本物ですか? ただのスリルを恋と勘違いしていませんか? よ~く考えてみましょう。そして身体に良い程度の恋をして下さいね(^0^)。 ■右の図は、通常の場合の脊椎の図です。背骨は通常は緩やかなS字曲線をしています。

■右の図は、通常の場合の脊椎の図です。背骨は通常は緩やかなS字曲線をしています。さて、背中を曲げる時、背骨のどこが曲がるのでしょうか。固い骨の部分(椎骨)は曲がりませんから曲がるのは椎間板と呼ばれる椎骨と椎骨の部分(右図のオレンジ色の部分)です。椎間板はゼラチン状の組織と繊維質のコラーゲンで出来ているので曲げることができるのです。でもこの椎間板、固い椎骨に比べずいぶん狭いと思いませんか。また、腰には椎骨が5つ、だから椎間板もたった5つしかありませんから、椎間板だけを曲げて前屈や後屈するのは、無理があります。そうしたら、通常はどうやって前屈や後屈をしているのでしょうか。

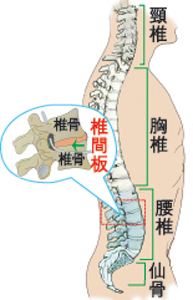

■前屈(おじぎする方)をする場合を考えてみましょう。左の図の黄色の点線で囲まれた部分に注目して下さい。赤い部分が骨盤です。直角におじぎをした時、腰の骨は殆ど曲げずに骨盤が直角に傾いているのが解ると思います。こうやって、骨盤を傾けてしっかりと前屈すると腰の骨を曲げなくて済むので負担は小さいです。骨盤と足を繋ぐ関節は可動域の大きな関節だから椎間板と違って大きな動きが出来るはず……なんですよね。

■前屈(おじぎする方)をする場合を考えてみましょう。左の図の黄色の点線で囲まれた部分に注目して下さい。赤い部分が骨盤です。直角におじぎをした時、腰の骨は殆ど曲げずに骨盤が直角に傾いているのが解ると思います。こうやって、骨盤を傾けてしっかりと前屈すると腰の骨を曲げなくて済むので負担は小さいです。骨盤と足を繋ぐ関節は可動域の大きな関節だから椎間板と違って大きな動きが出来るはず……なんですよね。■でもこの図のように骨盤をしっかり傾けるには、お尻から太ももにかけての筋肉がしっかり伸びないと出来ないです。しっかり伸びなければ、骨盤は充分に傾けないので、腰椎は必死になって狭い椎間板を曲げて、前屈姿勢をとらなければなりません。更に悪いことに、お尻や太ももの筋肉が固い時には、背中の筋肉も固くなっていることが殆どです。

柔らかい筋肉は骨を動かすには必要なものですが、固い筋肉は動ける範囲を狭めてしまいます。このあっちこっちもコチコチ状況で、無理な前屈をするとどこかが悲鳴をあげます。固い背中の筋肉、特に腰の筋肉がグキッとくればギックリ腰状態になってしまいます。特に固い椎骨と違って柔らかな椎間板は余分な力が加わると潰れ易く、外の繊維状の部分が壊れて中身のゼラチン状の部分(随核)が出てしまった状態が椎間板ヘルニアです。ただ、飛び出しただけでは痛みは出ませんが、それが神経に障ってしまうと痛みや痺れ、酷い時には麻痺状態を起こしてしまうのです。ウエイトリフティングの動画を見てみると、あの重たいバーベルを上げるのに、腰は全く曲げずに足の筋力を使って膝などをバネにしているのがわかります。重い物を上げるには足の筋力も腰の負担を軽くするには重要です。

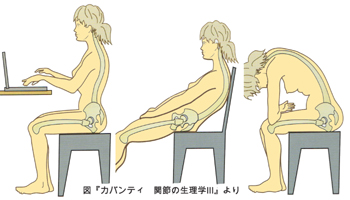

■ついでに座った時の状態を右図にしてみました。姿勢良く座っている時は、立っている時と同じような角度で骨盤は立ってます。でもこうなるには、お尻や太ももの筋肉をめいっぱい引っ張るので、これらの筋肉が固いと結構大変な姿勢なのです。真ん中の図、すごく姿勢の悪い座り方ですけど、これだとお尻の筋肉や太ももの筋肉が固くてもできそうです。しかし、腰や胸の部分の骨は不自然なのが解ります。ついでに、その隣に、猫背な座り方も載せておきました。腰の自然なS字曲線が無くなっていますから、腰椎にはかなり負担が掛かっているのが解るかと思います。

■ついでに座った時の状態を右図にしてみました。姿勢良く座っている時は、立っている時と同じような角度で骨盤は立ってます。でもこうなるには、お尻や太ももの筋肉をめいっぱい引っ張るので、これらの筋肉が固いと結構大変な姿勢なのです。真ん中の図、すごく姿勢の悪い座り方ですけど、これだとお尻の筋肉や太ももの筋肉が固くてもできそうです。しかし、腰や胸の部分の骨は不自然なのが解ります。ついでに、その隣に、猫背な座り方も載せておきました。腰の自然なS字曲線が無くなっていますから、腰椎にはかなり負担が掛かっているのが解るかと思います。■次に腰の上側、胸周りも見てみましょう。腰椎の椎骨は5つ、でも胸椎は12個もありますので腰よりもしなやかな動きが出来るはずです。いつも背中を丸めている人がいますが(これもいけませんが)、丸まることについては、胸椎は腰椎よりも得意です。それだけでなく、後ろに振り向く時も腰椎よりも胸椎の方が得意、言い換えれば振り返るには胸椎がしっかり回る必要があります。丸まっているのは得意でも、後ろを振り返るのは苦手な方はいませんか? 胸周りの筋肉(特に背中側)がコチコチで、胸椎が十分に後ろを向くことができなければ、腰椎が無理やり振り返ろうとします。でも、胸周りがコチコチだときっと背中全体がコチコチ、後ろを振り向いた瞬間に「ゴキッ!!」ってことになってしまうのです。胸周りの筋肉が固い場合は、通常は肩こりが起きていると思いますから、まずは肩こり解消が必要となります。同じ姿勢が続いた時、背伸びや腕回しをして、少しは解消しましょうね。

■例え話をすると、とっても空気が悪いし水も汚いし騒音もするし……という場所で病気を治すのは凄く難しいでしょう。良くなりかけても、直ぐに悪くなりそうです。まずは周りの環境を良くしないと病気から遠のいていきませんよね。腰も同じ、「腰が痛い、腰をどうにかして!!」という時には、胸や肩、お尻や脚の筋肉を柔らかくしなければ、どんなに腰だけを温めたりさすっても、腰だけ良くなるというのは難しいし、一時的に治っても直ぐに再発させてしまいます。ということで、ねろりではいつも全身をケアーさせていただいておりますのよ(^0^)。

■例え話をすると、とっても空気が悪いし水も汚いし騒音もするし……という場所で病気を治すのは凄く難しいでしょう。良くなりかけても、直ぐに悪くなりそうです。まずは周りの環境を良くしないと病気から遠のいていきませんよね。腰も同じ、「腰が痛い、腰をどうにかして!!」という時には、胸や肩、お尻や脚の筋肉を柔らかくしなければ、どんなに腰だけを温めたりさすっても、腰だけ良くなるというのは難しいし、一時的に治っても直ぐに再発させてしまいます。ということで、ねろりではいつも全身をケアーさせていただいておりますのよ(^0^)。