■東洋医学では「春は『肝』が旺盛で、また気をつけないといけない季節で、『肝』の調子は『爪』に反映される」としています。東洋医学の『肝』は臓器そのものだけでなく、その働き、例えば悪い物を解毒したり必要な栄養素を分解・合成したりする働きも含めます。なので「栄養バランスが悪かったり、解毒が上手くいっていないと、爪にわかりやすく出る」ということを意味しています。

■東洋医学では「春は『肝』が旺盛で、また気をつけないといけない季節で、『肝』の調子は『爪』に反映される」としています。東洋医学の『肝』は臓器そのものだけでなく、その働き、例えば悪い物を解毒したり必要な栄養素を分解・合成したりする働きも含めます。なので「栄養バランスが悪かったり、解毒が上手くいっていないと、爪にわかりやすく出る」ということを意味しています。■爪は皮膚の一部なので、皮膚のバリア層である角質層と同じケラチンという繊維状のタンパク質で出来ています。睡眠不足や悪い食事など良くない生活をしていると直ぐにお肌の調子に出てきますよね。皮膚の一部・爪もそうですが、お肌のように即反映というより、もう少し長いサイクルで出てきます。手の指の場合、1ヶ月に3~4mm程度伸びるので(個人差があります)、根元から指先まで伸びるのに3~4ヶ月掛かります。足の爪は、手の爪の伸びる速度の半分から3分の2程度、もっとゆっくり伸びます。これだけ時間をかけて伸びますので、爪にはその間の数ヶ月の栄養状態や健康状態が記録されていくようです。

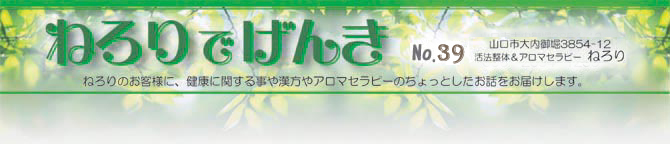

■爪からわかる身体の状態の例を少しあげておきます。

●爪に縦の線がある。肌荒れと同じようなもので爪が乾燥状態。「ならば水を飲めば?」そんな簡単なものではなく、胃腸の調子が衰えたりして、身体全体の新陳代謝が落ちていることが原因です。年をとればある程度しょうがないのですが(お肌の水々しさが失われるのと同じ)、20~30代の方は胃腸の調子や栄養バランスに要注意です。

●爪に縦の線がある。肌荒れと同じようなもので爪が乾燥状態。「ならば水を飲めば?」そんな簡単なものではなく、胃腸の調子が衰えたりして、身体全体の新陳代謝が落ちていることが原因です。年をとればある程度しょうがないのですが(お肌の水々しさが失われるのと同じ)、20~30代の方は胃腸の調子や栄養バランスに要注意です。●爪に横の溝がある。栄養状態がかなり悪い場合や全身に何らかの異常がある可能性。特に亜鉛の欠乏症、低カルシウム血症、糖尿病は横溝の原因となります。

●爪がスプーンのように凹状態になってしまう。鉄欠乏による貧血の可能性。「食事は気をつけているのに…」と言われる方は、胃腸の調子が悪く鉄分の吸収が悪くなっていたり、甲状腺機能が亢進している場合があります。

●指先が膨らみ、爪が鳥のくちばし状にカーブしている。時計皿爪・ヒポクラテス爪・(太鼓)ばち指とも言われる状態です。慢性的に血液中の酸素が少ない状態で起きることがあり、肺や心臓に関連した問題がある場合があります。

●(特に足)爪が白く濁って厚いのにボロボロ崩れる。白癬菌、いわゆる水虫の可能性があります。

横の溝やスプーン爪、特に時計皿爪の方は、食事内容だけが原因ではない場合がありますので、気になる方はお医者さんに相談してみましょう。

■ところで、手の爪の役目は、指先を守ったり、糸をほどくなど細かい作業の道具にしたり、物をつかみ易くしたり、猫のように武器にしたり(危険だから控えましょうね)etc…。それでは足の爪は? お猿時代の名残だと思っている方もいるようですが、とんでもないです。身体を安定して支えたり、歩く時の力を上手に伝える役目があります。足の指が使えないと身体が不安定になり、こけやすくなることは想像できると思います。足の指先の腹で地面を押した時、お肌より硬くて平たい爪が地面からの反発する力を受けとめます。だから安定して立つことができるし、スムーズに歩くことができるのです。この原理は手の爪も同じで、物を掴んだ時、物からの反発する力を爪が受け止めるので、安定して物を掴むことができるのです。例えばフワフワのスポンジて物を掴もうとしても安定しないけど、フワフワのスポンジの外側に堅い板が付いていると、格段につかみ易くなるでしょう。正にこの堅い板の役目が爪なのです。

■立っている時も歩いている時も、身体のバランスをとるのにとても大切な足の爪。爪の調子が悪いと正しい姿勢で立ったり歩いたり出来ないし、また不自然な歩き方や運動不足が爪に悪い影響を与え、悪循環を作ってしまいます。悪い影響のよくある症状が「巻き爪」。爪の切り過ぎ・いわゆる深爪も原因の一つですが、靴が合っていない場合も巻き爪の原因となります。足先を締める靴や逆にぶかぶかの靴では指を上手く使って歩けないので、かかとに重心が偏り、結果的に足の指が浮いたようになります。これが日常的になり指が浮いた状態が「浮き指」で、立った時に人差し指・中指の先が浮いている方は要注意です。

■立っている時も歩いている時も、身体のバランスをとるのにとても大切な足の爪。爪の調子が悪いと正しい姿勢で立ったり歩いたり出来ないし、また不自然な歩き方や運動不足が爪に悪い影響を与え、悪循環を作ってしまいます。悪い影響のよくある症状が「巻き爪」。爪の切り過ぎ・いわゆる深爪も原因の一つですが、靴が合っていない場合も巻き爪の原因となります。足先を締める靴や逆にぶかぶかの靴では指を上手く使って歩けないので、かかとに重心が偏り、結果的に足の指が浮いたようになります。これが日常的になり指が浮いた状態が「浮き指」で、立った時に人差し指・中指の先が浮いている方は要注意です。 爪には本来、巻き込むクセがあるので指先に適度な負荷をかけないと巻き爪になりますから(運動不足で巻き爪になる理由でもあります)「浮き指」は巻き爪の元です。だから地面からの反発力を使って足指の腹に適度な負荷をかけ、出来るだけ巻かないように成長させていくことが必要です。

爪には本来、巻き込むクセがあるので指先に適度な負荷をかけないと巻き爪になりますから(運動不足で巻き爪になる理由でもあります)「浮き指」は巻き爪の元です。だから地面からの反発力を使って足指の腹に適度な負荷をかけ、出来るだけ巻かないように成長させていくことが必要です。■足の爪、「見えない所だからいいや」じゃなくて、立つ時も歩く時も大切な爪ですから、ちょうど良い靴と適度な運動で労ってあげてくださいね。

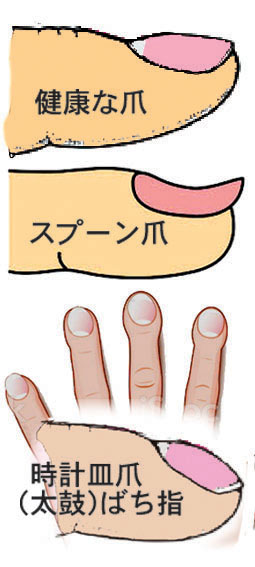

■「正しい歩き方は?」「かかとから着地して、足の裏の前側に重心を移していって、最後は足指で地面を蹴る。手は足と反対の動きでしっかり振る」……「でも、この歩き方より膝や腰や足首の悪い方にはもっと楽な歩き方がありますよ」、というのが今回のお話です。

■「正しい歩き方は?」「かかとから着地して、足の裏の前側に重心を移していって、最後は足指で地面を蹴る。手は足と反対の動きでしっかり振る」……「でも、この歩き方より膝や腰や足首の悪い方にはもっと楽な歩き方がありますよ」、というのが今回のお話です。■それでは、まず最初に腰や膝に優しい歩き方を書きます。

着地はかかとでなく、足の裏全体でそっと着地、決して「ドスン」と置かないでください(以下この歩き方を「

足裏着地」とします)。足先を前に出すのでなく膝を前に出すイメージで足を出して下さい。

足裏着地」とします)。足先を前に出すのでなく膝を前に出すイメージで足を出して下さい。足裏全体で着地しようとすると膝は少し曲げた状態になりますが、それで正解です。但し、足首より膝が前に出ないようにしてください。この歩き方は冒頭のかかとで着地する歩き方(以下この歩き方を「かかと着地」とします)に対して、全体に前に重心がきますので、後ろの足は心持ち長く後ろに残すような感じになります。後ろの足の指は地面を蹴るのでなく、自然に足先をあげてください。なお、両足の間隔は腰の幅程度が最も足に負担が無いです。この歩き方、山歩きの歩き方にも似てますね。「かかと着地」が日常になっていると、最初は難しく感じ、ぎこちない動きになると思いますが、慣れると「なるほど楽だ」と感じると思います。

■「足裏着地」は足の裏に意識が行きがちですが、無理矢理、足裏全体で着地しようとすると不自然な歩きになるので、太ももと膝を前に出す動きの方を意識してみてください。足を振り子のようにその勢いを使って歩く「かかと着地」と違って、「足裏着地」は蹴る動作も無いので、太ももをしっかり使わないと歩けません。最初は太ももに筋肉痛が起きるかもしれませんが、太ももが強くなるということは長くしっかり歩くのに大切ですし、代謝効率も上がります。

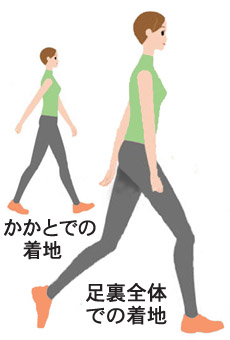

■「足裏着地」は足の裏に意識が行きがちですが、無理矢理、足裏全体で着地しようとすると不自然な歩きになるので、太ももと膝を前に出す動きの方を意識してみてください。足を振り子のようにその勢いを使って歩く「かかと着地」と違って、「足裏着地」は蹴る動作も無いので、太ももをしっかり使わないと歩けません。最初は太ももに筋肉痛が起きるかもしれませんが、太ももが強くなるということは長くしっかり歩くのに大切ですし、代謝効率も上がります。 ■ところで、なぜこの歩き方が負担が少ないのでしょう。まず「かかと着地」だと、かかという小さい部分が移動の際の支点となるので、そこに負荷が強くかかり、かかとの疲弊が膝や腰に影響を与えてしまいます。立っている時「かかと」「指の付け根」「足の指」の3カ所に重心を置いて全身のバランスをとってします。この3点にバランス良く力が分散出来た状態が最も疲れにくい立ち方です。これは歩く時の着地も同じで、この3点に力を分散することで足の疲労が防げます。例えば、同じ仕事量でも3人で協力すれば「ちょっと疲れたかな」が、1人に負担が片寄るとその人がバテてしまい、1人の調子が乱れると残りの2人に負担が増えて順に調子が乱れる……というイメージです。なお、「足裏着地」は足の裏のアーチがクッションとなります。だからアーチが無い扁平足の方は、無理せず挑戦してみてください。(足裏の筋肉が発達して土踏まずが無い場合がありますが、これは扁平足とは違います。扁平足とは、足の骨のアーチが殆ど無い状態を言います。)

■ところで、なぜこの歩き方が負担が少ないのでしょう。まず「かかと着地」だと、かかという小さい部分が移動の際の支点となるので、そこに負荷が強くかかり、かかとの疲弊が膝や腰に影響を与えてしまいます。立っている時「かかと」「指の付け根」「足の指」の3カ所に重心を置いて全身のバランスをとってします。この3点にバランス良く力が分散出来た状態が最も疲れにくい立ち方です。これは歩く時の着地も同じで、この3点に力を分散することで足の疲労が防げます。例えば、同じ仕事量でも3人で協力すれば「ちょっと疲れたかな」が、1人に負担が片寄るとその人がバテてしまい、1人の調子が乱れると残りの2人に負担が増えて順に調子が乱れる……というイメージです。なお、「足裏着地」は足の裏のアーチがクッションとなります。だからアーチが無い扁平足の方は、無理せず挑戦してみてください。(足裏の筋肉が発達して土踏まずが無い場合がありますが、これは扁平足とは違います。扁平足とは、足の骨のアーチが殆ど無い状態を言います。)■それから着地時、「かかと着地」は膝を伸ばした状態となりますが、これは膝周りの筋肉が緊張した状態です。それよりも少し曲げたぐらい、少し遊びがある程度の方が上手に力を伝えることができます。これは脚だけでなく腕の場合も同じで、高い壁にガビョウを刺す時、肘を伸ばしきって刺すより軽く曲げる方が随分と楽に刺すことができるはずです。関節に少し遊び・余裕がある方が、無理なく動作ができるのです。

■足先をしっかり前にだす「かかと着地」は、胸をはって身体をやや後ろに引く状態、腰が少しそる状態になりがちですが、「足裏着地」は前重心なので、自然と身体はやや前傾になり、腰の悪い方にも楽な姿勢になります。

また、前傾姿勢をとると太ももも前に出し易くなります。スポーツでも素早く動く基本姿勢は前傾姿勢ですよね。

なお、上半身はリラックスさせ腕は自然体で振ってください。おそらく「かかと着地」のように手足を各々逆方向に大きく振ろうとすると、前重心の「足裏着地」は上手くいかないと思います。

■実はこの足裏全体での歩き方、新しい歩き方ではありません。日本に靴が入ってくる以前、わらじを履いている時の歩き方なんですね。わらじでかかとから着地すると脱げてしまいそう……わらじの場合、軽く足先から足裏全体を使って着地し、太ももの大きな筋肉を使って歩き、これは長距離を歩くには疲れにくい歩き方のようです。だから山歩きにも向いているのですね。そして、日本の古武道にも通じる歩き方らしいです。靴文化と一緒に入って来た「かかと着地歩き」はさっそうとして、とてもかっこ良く見えます。でも、日本古来の歩き方は腰や膝に優しい、長距離を歩いても疲れにくい歩き方です。最初は上手くいかなくても、慣れるととても楽な歩き方ですので、お試しください。(太ももをしっかり使うのでダイエットにも良いですよ)

■実はこの足裏全体での歩き方、新しい歩き方ではありません。日本に靴が入ってくる以前、わらじを履いている時の歩き方なんですね。わらじでかかとから着地すると脱げてしまいそう……わらじの場合、軽く足先から足裏全体を使って着地し、太ももの大きな筋肉を使って歩き、これは長距離を歩くには疲れにくい歩き方のようです。だから山歩きにも向いているのですね。そして、日本の古武道にも通じる歩き方らしいです。靴文化と一緒に入って来た「かかと着地歩き」はさっそうとして、とてもかっこ良く見えます。でも、日本古来の歩き方は腰や膝に優しい、長距離を歩いても疲れにくい歩き方です。最初は上手くいかなくても、慣れるととても楽な歩き方ですので、お試しください。(太ももをしっかり使うのでダイエットにも良いですよ)