■体脂肪計の数値に一喜一憂されていませんか。例えば「運動をして汗をビッショリかいて、さぞかし減っただろうと体脂肪率を測ったら全然変わってない、それどころか増えてて、ショックを受けた……」なんていう経験はありませんか。そんな方に「ご心配は無用!!」というお話です。

■体脂肪計の数値に一喜一憂されていませんか。例えば「運動をして汗をビッショリかいて、さぞかし減っただろうと体脂肪率を測ったら全然変わってない、それどころか増えてて、ショックを受けた……」なんていう経験はありませんか。そんな方に「ご心配は無用!!」というお話です。■ところで家庭用の体脂肪計、どうやって体脂肪率を算出しているのでしょうか? 一般的な家庭用の体脂肪計の場合、測定時に感覚的には感じないぐらいの弱い電流を身体に流すようになっています。そして「どのくらい電気が良く流れるのか」ではなくて、その反対の「流れにくいのか」を測っています。そして、この「どのくらい流れにくいのか」から、体脂肪の数値を出しているのです。

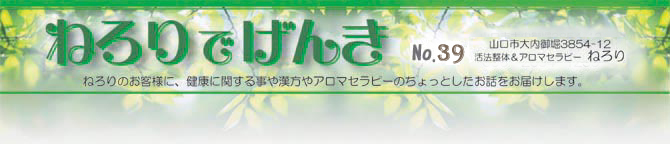

■身体を作っているものの中には電流を通しやすいものと通しにくいものがあり、水分やカリウム・カルシウム・マグネシウムなどの電解質が多いと電流を通しやすく、筋肉は電解質や水分が豊富なので電流を通しやすいのですが、脂肪は水分も電解質も少ないので電流を通しにくいのです。また、細胞の形にも関係があって、丸い形をした細胞ほど電気を通しにくいです。筋肉細胞は細長い形ですが、脂肪細胞は丸い形をしています。ということは筋肉は電流を通しやすく、脂肪は通しにくいという事です。まとめると、電解質も水分も少なくて丸い形の脂肪は、電流を通しにくい条件が揃っているので、電気を殆ど通さないです。この電気の通りにくさを表す値を「電気抵抗値」というのですが、脂肪は「電気抵抗値が高い」ということが言えます。体脂肪計は、この「電気抵抗値」がどんだけ高いかを測って、体脂肪率を算出しているのです。

■でも、脂肪以外の原因でも体脂肪率が高くなることがあります。

例えば、背の高い人は電流の経路が長くなる分、電気抵抗値は高くなります。なので、計測器に正しい身長を登録すると自動的に調整して数値を出してくれます。また年齢も関係があります。年齢が高くなると身体のあらゆる所で水分量が減っていきます。身体のみずみずしさが失われていくと、脂肪が多いわけでもないのに体脂肪率は多く計測されてしまいます。だから通常の計測器は年齢も登録するようになっているのですよね。体脂肪計に対して、「年齢さば読んじゃろ!!」なんて考えると最悪の数値がでますよ!!

■でも、脂肪以外の原因でも体脂肪率が高くなることがあります。

例えば、背の高い人は電流の経路が長くなる分、電気抵抗値は高くなります。なので、計測器に正しい身長を登録すると自動的に調整して数値を出してくれます。また年齢も関係があります。年齢が高くなると身体のあらゆる所で水分量が減っていきます。身体のみずみずしさが失われていくと、脂肪が多いわけでもないのに体脂肪率は多く計測されてしまいます。だから通常の計測器は年齢も登録するようになっているのですよね。体脂肪計に対して、「年齢さば読んじゃろ!!」なんて考えると最悪の数値がでますよ!!

■冒頭の「運動したのに体脂肪率が増えてる」理由、もうお解りですよね。脂肪は運動したら燃えますが、沢山の汗をかいたら身体の水分が減るので電気抵抗値が上がり、その結果、一時的に体脂肪率の数値が上がることがあります。でも、汗をたっぷりかくほど運動をしたのなら、実際は体脂肪率は少しは減っているはずです。運動後に直ぐに結果を知りたくなるかもしれませんが、水分を補給して身体を落ち着けてから測りましょう(水分が身体に吸収されないと数値に反映されませんので、早くても30分後に)。運動やサウナで沢山の汗をかき「水分とると、また体重が戻る」って考えてる方、それは間違ってますから、しっかり水分を取ってください。

■冒頭の「運動したのに体脂肪率が増えてる」理由、もうお解りですよね。脂肪は運動したら燃えますが、沢山の汗をかいたら身体の水分が減るので電気抵抗値が上がり、その結果、一時的に体脂肪率の数値が上がることがあります。でも、汗をたっぷりかくほど運動をしたのなら、実際は体脂肪率は少しは減っているはずです。運動後に直ぐに結果を知りたくなるかもしれませんが、水分を補給して身体を落ち着けてから測りましょう(水分が身体に吸収されないと数値に反映されませんので、早くても30分後に)。運動やサウナで沢山の汗をかき「水分とると、また体重が戻る」って考えてる方、それは間違ってますから、しっかり水分を取ってください。  ■それから食後は、消化吸収のために一時的な変動が起きますので、体脂肪率を測るには適していません。また、寝ている間は結構な量の発汗があり、朝は就寝時よりも身体の水分が少ない状態、体脂肪率が高めに出る傾向があります。(就寝中に水分をとらないのに、朝、顔がむくんでいる場合は、顔側に水分が移動しているだけで、体内全体の水分が増えているわけではありません) 測る時間はバラバラでなく、一定のタイミングで測ると、より正しく身体の変化が解るでしょう(血圧や体温もそうですよね)。それではいつ測るのがいいのでしょうか。運動直後・入浴直後・食後は水分量や体温が安定しないので避けて下さい(体温が高いと電気が流れ易くなります)。食前や入浴前が体内の水分の状態や体温が安定しており、特に入浴前は、計測のためでなく衣類を脱ぐのでタイミングとしてもお勧めです(運動後。お風呂に直行の方は別です)。

■それから食後は、消化吸収のために一時的な変動が起きますので、体脂肪率を測るには適していません。また、寝ている間は結構な量の発汗があり、朝は就寝時よりも身体の水分が少ない状態、体脂肪率が高めに出る傾向があります。(就寝中に水分をとらないのに、朝、顔がむくんでいる場合は、顔側に水分が移動しているだけで、体内全体の水分が増えているわけではありません) 測る時間はバラバラでなく、一定のタイミングで測ると、より正しく身体の変化が解るでしょう(血圧や体温もそうですよね)。それではいつ測るのがいいのでしょうか。運動直後・入浴直後・食後は水分量や体温が安定しないので避けて下さい(体温が高いと電気が流れ易くなります)。食前や入浴前が体内の水分の状態や体温が安定しており、特に入浴前は、計測のためでなく衣類を脱ぐのでタイミングとしてもお勧めです(運動後。お風呂に直行の方は別です)。 ■「水分が多いと体脂肪率が下がる」のなら「余分な水分が身体に溜まった状態=むくんでいる時、体脂肪率は下がるのでは?」確かにそういうこともあります。でも、むくんでいる状態は、体調が良い状態とは言い難いです。体脂肪率だけでなく体重もなのですが、ついつい一つの数値に一喜一憂しがちです。でも身体は一日を通して変化しているものであり、また、一つの数値だけでなく、身体全体を通して少し長い目でみていくのも大切ですよね。

■「木を見て、森を見ず」というたとえがあります。これは東洋医学からみた西洋医学のことです。西洋医学は病気の原因を細かく分析し追求していくので、ピンポイントで病気に対処していくのを得意としています。最初のたとえは、森の中の木の一本を徹底的に診る感じです。それに対して東洋医学は、その人の全体(体質・体型・性格含む)を診て、治療を行っていきます。森全体の様子を診ながら、全体として調和を整えることが、各々の木を良くしていくことに通じると考えます。だから、漢方薬は、全体から考えるので、ピンポイントに効かせる西洋医学の薬に比べるとアバウトではありますが、その方の体質・体調に良く合った時には、良い結果を導いてくれます。

■「木を見て、森を見ず」というたとえがあります。これは東洋医学からみた西洋医学のことです。西洋医学は病気の原因を細かく分析し追求していくので、ピンポイントで病気に対処していくのを得意としています。最初のたとえは、森の中の木の一本を徹底的に診る感じです。それに対して東洋医学は、その人の全体(体質・体型・性格含む)を診て、治療を行っていきます。森全体の様子を診ながら、全体として調和を整えることが、各々の木を良くしていくことに通じると考えます。だから、漢方薬は、全体から考えるので、ピンポイントに効かせる西洋医学の薬に比べるとアバウトではありますが、その方の体質・体調に良く合った時には、良い結果を導いてくれます。

■ここで唐突ですが、少し歴史を。江戸時代までは、東洋医学と西洋医学は、仲良くはありませんでしたが、共存していました(その頃は東洋医学を「医学」、西洋医学を「蘭学」と呼んでいました)。でも明治時代になって、政府が欧米文化を一気に取り入れる政策をとり、その流れで西洋医学が正式の医学の座につき、東洋医学は追いやられてしまいました。確かに、多くの人々が命を落とした結核などの伝染病には、細菌とピンポイントで闘う西洋医学は大きな効果を発揮し、東洋医学は太刀打ちできなかったのも事実です。また、手術など外科的な分野でも、全体から診る東洋医学は極めて内科的・経験的なものなので、科学技術の発展とともに進歩していく西洋医学にはついていけませんでした。

■ここで唐突ですが、少し歴史を。江戸時代までは、東洋医学と西洋医学は、仲良くはありませんでしたが、共存していました(その頃は東洋医学を「医学」、西洋医学を「蘭学」と呼んでいました)。でも明治時代になって、政府が欧米文化を一気に取り入れる政策をとり、その流れで西洋医学が正式の医学の座につき、東洋医学は追いやられてしまいました。確かに、多くの人々が命を落とした結核などの伝染病には、細菌とピンポイントで闘う西洋医学は大きな効果を発揮し、東洋医学は太刀打ちできなかったのも事実です。また、手術など外科的な分野でも、全体から診る東洋医学は極めて内科的・経験的なものなので、科学技術の発展とともに進歩していく西洋医学にはついていけませんでした。

■でも近年、ストレスからくる精神的な不調が問題となり、免疫不全を始め様々な病気とストレスとの関係性が注目されるようになって、ピンポイントではなく全体から考えることの重要性が言われるようになりました。そして、身体全体(たとえで言うと「森」)から診る東洋医学が見直され、再び注目されるようになってきました。漢方薬を処方する病院もかなり増えました。

■欧米文化に押されていた東洋のものが見直されることは、とても良いことですが、時には、欧米から逆輸入されて、改めてその良さに気づかされることがあります。例えば、最近マスコミにも取り上げられている「マインドフルネス」。これは、昔から東洋にあった「禅」や「瞑想」を元に、アメリカで心理療法として開発されたものです。一般的な効果として「ネガティブな気分が低下し,快な気分が高まる」ので、うつっぽい方やストレスたっぷりな方には良いようですし、免疫機能が向上するとの報告もあります。特に異常がある方でなくても、集中力アップに繋がるとバリバリのビジネスマンも取り入れているようです。「禅」と「マインドフルネス」の違いを強いて言うならば、「禅」は仏教の修行の一つですので、そこに利益は求めません。効果も利益のうちですから、身体に良い効果があったとしても「こんな効果があります!!」なんてことは言わないのです。でも「マインドフルネス」は修行ではないので、「身体がよくなりたい」とか「仕事や学業のパフォーマンスを上げたい」等の何らかの効果を求めるのが普通であり、それを前面に出しています。

■マインドフルネスに少し触れたので、いくつかの仕方はありますが簡単にできるものを紹介します。

■マインドフルネスに少し触れたので、いくつかの仕方はありますが簡単にできるものを紹介します。

●椅子に座ってでも、あぐらをかいてでも、仰向けに寝ても良いです。とにかく姿勢はリラックスできる体制、肩の力を抜いて、目を軽く閉じて下さい。

●マインドフルネスで大切なのは、今に集中することです。毎日、忙しく頭をフル回転させている方も、この時だけは「頭の中の物を横に置く」という感じで、今現在に意識を集中させます。いつもの呼吸のままで、その呼吸に集中します。特に深呼吸や腹式呼吸などする必要はありません、自然な呼吸です。

●まず、お腹が膨らんだりへこんだりを感じながら、空気が入ったり出たりするのをイメージしてみましょう。

呼吸が気持ち良く感じられたら、次に左手に意識を集中し、手先まで呼吸の波動が伝わっているのをイメージしてみましょう。イメージできたら右手、左足、右足と順に行って下さい。

呼吸が気持ち良く感じられたら、次に左手に意識を集中し、手先まで呼吸の波動が伝わっているのをイメージしてみましょう。イメージできたら右手、左足、右足と順に行って下さい。

●長くできる方は1時間でも続けられますが、慣れるまでは10~15分程度でもよいので、無理なく行ってください。頭の中が少しスッキリした感じになると良いです。途中で関係無いこと、例えば「あの用事どうなったかしら」とか「今日のご飯は何にしようか」など、今以外の事が頭の中によぎって集中できなくなった時には、一度中断して下さい。

■昔から身近にあるのに“当たり前過ぎて”その良さが見えず、他者がその良さに気づいて利用しているのを見て、改めて良さに気づくこと、意外とあるかもしれませんね。