■「寝違え」とは、首や首から背中にかけて、寝ている時(ある朝)から、突然痛みが

出た状態」を言います。ずっと痛い場合もあれば動かして痛い場合もあります。

■「寝違え」とは、首や首から背中にかけて、寝ている時(ある朝)から、突然痛みが

出た状態」を言います。ずっと痛い場合もあれば動かして痛い場合もあります。

■ここで先ず、下記の場合は「寝違え」で済まさないで、すぐに整形外科に行ってください。

●「痛い」と感じた瞬間より、段々と痛みが酷くなってきている。

●腕(手)や足にしびれや痛みがある。

●腕(手)や足に力が入りにくい。

●物をつかんだり摘まみにくい。

●普段ならつまずかない場面で転んだ。

●階段を降りるのに足が上手く出ないような妙な感じがする。

これらの場合は、首の脊髄や脊髄神経に何か異常が起きているかもしれませんので、少しでも早く病院にどうぞ。

■一般的な「寝違え」とは何かというと「検査や画像で解るような異常は無い状態」です。それでは「なぜ、痛いのか?」寝違えが起きた時には「上下や左右を向くことができない」ぐらい痛い場合も多いですから。

状況としては、【軽い肉離れのような状態】筋肉を構成する繊維(筋繊維)やそれを包む膜(筋膜)が傷ついたり部分的に切れたりして炎症が起きた状態と、【軽い捻挫のような状態】頸椎の関節の袋(関節包)や靱帯が傷ついて炎症が起きた状態が考えられます。一部の筋肉がけいれんしている(こむら返り)の場合もありますが、これはその時は酷く痛いですが、肉離れや捻挫のようにどこかが傷ついたわけではないので、治りは早いです。

状況としては、【軽い肉離れのような状態】筋肉を構成する繊維(筋繊維)やそれを包む膜(筋膜)が傷ついたり部分的に切れたりして炎症が起きた状態と、【軽い捻挫のような状態】頸椎の関節の袋(関節包)や靱帯が傷ついて炎症が起きた状態が考えられます。一部の筋肉がけいれんしている(こむら返り)の場合もありますが、これはその時は酷く痛いですが、肉離れや捻挫のようにどこかが傷ついたわけではないので、治りは早いです。■上記のようになる原因の一つは、感じる感じないに関係なく、肩凝りが生じていることが多々です。その時は、肩だけでなく首や背中全体、腕なども“凝り状態”になっている可能性が高いです。

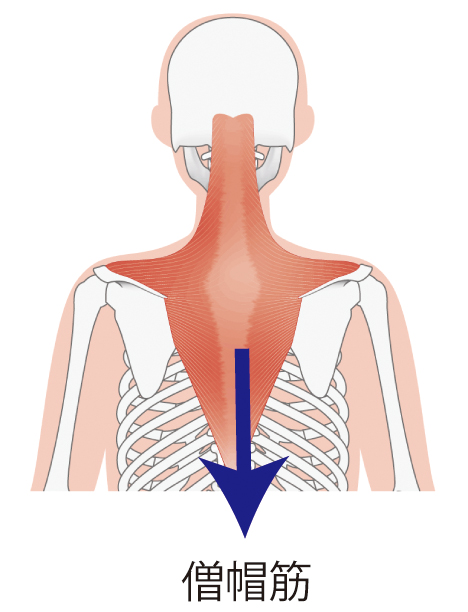

なぜなら、首の後ろ側の僧帽筋という筋肉は、肩・背中と拡がっている大きな筋肉なのですから。肩が凝ったと感じたら首やその付け根、背中も凝っているはずです。では、肩凝りとはどんな状態でしょうか。

なぜなら、首の後ろ側の僧帽筋という筋肉は、肩・背中と拡がっている大きな筋肉なのですから。肩が凝ったと感じたら首やその付け根、背中も凝っているはずです。では、肩凝りとはどんな状態でしょうか。

■

パソコンなど長時間同じ姿勢で仕事をした時だけでなく、長く精神的に緊張状態が続いている時には、筋肉も緊張して血の巡りが悪くなっています。また、身体に良いはずの運動も負荷をかけ過ぎたり、十分疲れをとらずに毎日続けると、疲労がたまって血流が悪くなります。血液は疲労物質を運び出してくれるのと同時に、ビタミンやミネラルなどの回復物質も運んでくれます。

パソコンなど長時間同じ姿勢で仕事をした時だけでなく、長く精神的に緊張状態が続いている時には、筋肉も緊張して血の巡りが悪くなっています。また、身体に良いはずの運動も負荷をかけ過ぎたり、十分疲れをとらずに毎日続けると、疲労がたまって血流が悪くなります。血液は疲労物質を運び出してくれるのと同時に、ビタミンやミネラルなどの回復物質も運んでくれます。しかし、血流が悪くなるとその作業も順調にいきませんので、ますます筋肉のこわばりが酷くなってしまいます。これが「肩凝り」です。肩凝りは1回の作業で起きる時もあれば、数日の疲れが重なって起きる場合もあります。中には肩凝りが慢性的になっていて「私は肩など凝ってない」と主張するけれども、ただ感じてないだけの場合もあります。

■「凝り」を感じる感じないは別にして、首回りの筋肉がこわばった状態、これは“寝違いになる条件が整った状態”。ちょっとした動きでも首の筋肉や頸椎に大きな負担がかかります。

■では、なぜ、寝ている時に起きるのでしょうか。

起きている時は、上を向いたり横を向いたりして「痛い」と感じたら用心して動かすか動きを止めますよね。しかし。寝ている時はその用心が働きませんし、少々の痛みなら目が覚めず、ごそごそと動き続けてしまうかもしれません。なので寝返りのように大きく動いた瞬間に「いたっ!!」と目が覚める時もあれば、朝起きると「首が痛~い」の場合もあるのです。中には寝返りが上手く出来ず、同じ姿勢で長く寝続けてしまい、そのために首やその周辺が血行不良に陥って、凝りからの寝違えになる場合もあります。

■では、寝違えになった場合どうしたら良いのでしょう。

足や腕に肉離れや捻挫を経験された方ならおわかりと思いますが、この状態でいきなり揉んだりすると大変、それは傷をこするのと同じこと、その時は心地よく感じても後で痛みが酷くなります。

●先ずは酷く痛い部分をアイシングしましょう。氷をビニール袋に入れ、それをタオルに包んで冷やします。アイスノンのような冷却剤があればそれでも良いです。但し、冷やしすぎると血行が悪くなるので、冷やすのは10~15分程度です。その後、市販の湿布があれば(病院で貰ったのがあればより良いです)それを貼りましょう。

●先ずは酷く痛い部分をアイシングしましょう。氷をビニール袋に入れ、それをタオルに包んで冷やします。アイスノンのような冷却剤があればそれでも良いです。但し、冷やしすぎると血行が悪くなるので、冷やすのは10~15分程度です。その後、市販の湿布があれば(病院で貰ったのがあればより良いです)それを貼りましょう。●その日は出来るだけ首の動きに気をつけて安静に。首用サポーターやコルセットがあればそれを利用しても良いでしょう。冷やしても痛みが全く変わってない、若しくは酷くなってきている場合は病院へ。

●早く治すには血行をよくすることが必要になるので、痛みが緩やかになったら首周辺から筋肉を緩めていきましょう。なお、この段階は焦らず、温めて痛みが増す時には、冷湿布で、そして安静を保ちながらもう少し様子をみてください 首以外の手・腕など周辺のマッサージをしたり、肩甲骨を回すのも良いです。お風呂はもちろん、手だけでも温めると肩がポカポカしてくると思います。首も蒸しタオルで温めて気持ち良く感じられればそれも良いですが、くれぐれもゴリゴリとさすったりはしないで、じわっと温めてください。

●動かした時にキリッとした痛みが無ければ、徐々に動かしていきましょう。動かす時はゆっくりとした動作で。首を上下左右とゆっくり動かしてみましょう。但し、少し痛いけど気持ち良いぐらいで。酷く痛いのを我慢して動かすのは逆効果です。なお、狭窄やヘルニアなどの診断を受けている方は、絶対に無理をしないでください。

●回復時はもちろん普段からスマホやパソコン作業など、同じ姿勢が長く続いた時には、肩回しなどして肩凝りを酷くしないようにしましょう。

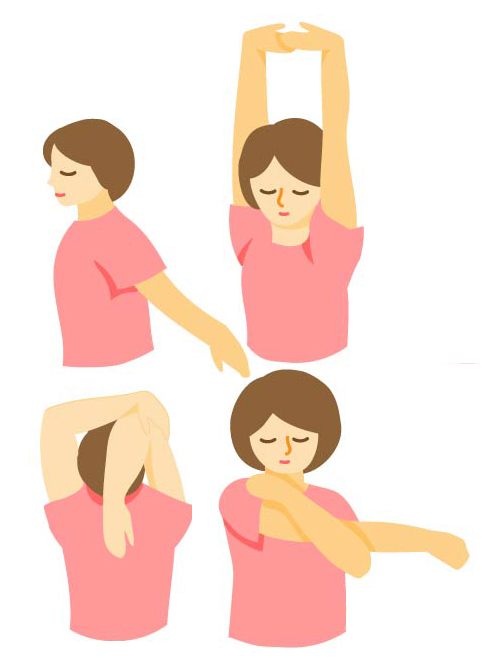

■早く治すには血行をよくすることが必要になるので、酷い痛みが和らいだら、首周辺から筋肉を緩めていきましょう。指を中心に手のマッサージをしたり、肩甲骨を回したり、右図のようなストレッチをしてみましょう。息を吐きながらゆっくりと腕や肩を伸ばす感じで。

■早く治すには血行をよくすることが必要になるので、酷い痛みが和らいだら、首周辺から筋肉を緩めていきましょう。指を中心に手のマッサージをしたり、肩甲骨を回したり、右図のようなストレッチをしてみましょう。息を吐きながらゆっくりと腕や肩を伸ばす感じで。

●お風呂で全身を温めるのもお勧めですが、炊事の時にお湯を使って手を温めるだけでも肩がポカポカしてくると思います。首を蒸しタオルで温めるのも良いですが、くれぐれもゴリゴリとさすったりはしないでください。

なお、この段階は焦らず、首を温めて痛みが増す時には、安静を保ちながらもう少し様子をみてください。

●首を動かした時にキリッとした痛みが無ければ、首も徐々に動かしていきましょう。首を上下左右にゆっくりと動かしてみてください。但し、少し痛いけど気持ち良いぐらいで。酷く痛いのを我慢して動かすのは逆効果です。なお、狭窄やヘルニアなどの診断を受けている方は、絶対に無理をしないで病院の指示に従ってください。

■回復時はもちろん普段からスマホやパソコン作業など、同じ姿勢が長く続いた時にはストレッチなどの軽い運動で、肩凝りを酷くしないように予防しましょうね。

■これまで、家庭・仕事とすごく頑張ってきて、今は大きな悩みもなく暮らしているのに、最近、何かとやる気がわかない、日々が楽しいと感じられない……例えば「子どもが就職や結婚などで独立し、自分の時間が沢山できたのに、何かとやる気が沸かなくなった」「バリバリ仕事をしてきて退職を迎え、何をしても楽しく感じない」などです。この状態は「空の巣症候群」、「燃え尽き症候群」とも呼ばれています。

■これまで、家庭・仕事とすごく頑張ってきて、今は大きな悩みもなく暮らしているのに、最近、何かとやる気がわかない、日々が楽しいと感じられない……例えば「子どもが就職や結婚などで独立し、自分の時間が沢山できたのに、何かとやる気が沸かなくなった」「バリバリ仕事をしてきて退職を迎え、何をしても楽しく感じない」などです。この状態は「空の巣症候群」、「燃え尽き症候群」とも呼ばれています。

■一般的に「燃え尽き症候群」とは身体的・精神的な疲労が合わさって、心が枯渇してしまった状態のことをいい、大掛かりなプロジェクトをこなした後に起きることもあるし、日常の仕事の積み重ねで起きることもあります。また、医療従事者や保育士・教師、各種支援員などの対人援助職の方に起きやすいとも言われています。

■一般的に「燃え尽き症候群」とは身体的・精神的な疲労が合わさって、心が枯渇してしまった状態のことをいい、大掛かりなプロジェクトをこなした後に起きることもあるし、日常の仕事の積み重ねで起きることもあります。また、医療従事者や保育士・教師、各種支援員などの対人援助職の方に起きやすいとも言われています。

■冒頭の「燃え尽き症候群」の場合、身体的・精神的な疲労と言われても、それまで多忙で自分を癒やす時間もなかったのが、今は時間的な余裕が出来てむしろ心身は楽なはずなのに……単純な心身の疲労とは少し違うようですね。では、何が起きているのでしょうか。

■家庭や職場で非常に忙しい状態、でも忙しいなりに“やり甲斐”を感じている状態があったらどうでしょう。職場で「さすが○○さんですね」「○○さんが居たから上手くいった」とか、家族から「今日のご飯は美味しかった」「ありがとう」などの言葉を掛けられた時に、ちょっぴり嬉しい気持ちになりませんか。

これらの状態は脳にご褒美が与えられた状態なので、脳の中でドーパミンという物資が出ます。ドーパミンには、やる気を出させる働きがあります。また、直接の言葉が無くても、自分を頼ってくれているという感覚が、やり甲斐に繋がっていたかもしれません。やりたい事ややり甲斐のある事を、ワクワクしながら計画したり遂行している時にも、ドーパミンは出ます。この“やり甲斐”とドーパミンが良いサイクルを作り、“やる気”を上げていきます。

■ある時からワクワクする計画を立てることも無くなり、嬉しい言葉もかけて貰えなくなったら。ドーパミンが出る機会が減ってしまいます。そうしたらやる気も沸きにくくなって、行動を起こすのがおっくうになり、またドーパミンが減ります。段々と楽しかったこともどうでもよくなってきて、更に減ります。

こうなると特に悩み事も無いのにうつっぽい状態に陥ってしまいます。この状態がリタイア時期の方の「燃え尽き症候群」ですね。特に新型コロナの影響で外出の機会が減っている時は、起こしやすいかもしれません。

■こんな時は、近所の散歩でも良いので外出したり、趣味とまではいかなくても楽しいと感じるものを探しましょう。それを探す作業だけでも良い作用があるはずです。何か勉強を始めたり、お花が好きな方は庭いじりもお勧めです。地域の世話役など「少し大変かな」と感じても引き受けてみるのも一つです。家にこもりがちにならないために、バイトやパートに出てみるのも有りだと思います。

■こんな時は、近所の散歩でも良いので外出したり、趣味とまではいかなくても楽しいと感じるものを探しましょう。それを探す作業だけでも良い作用があるはずです。何か勉強を始めたり、お花が好きな方は庭いじりもお勧めです。地域の世話役など「少し大変かな」と感じても引き受けてみるのも一つです。家にこもりがちにならないために、バイトやパートに出てみるのも有りだと思います。「生涯現役」と思えることができれば「燃え尽き症候群」からの卒業でしょうね。