■膝が痛む原因には様々ありますが、50代以上の方に多いのは『変形性膝関節症』。病院で「年齢的なものです」なんて言われると、「この先、ずっとなの…」とガックリきますよね。ところで、ご高齢の方でも「膝が痛くなったことがない」「以前は痛かったけど、今は大丈夫」と言われる方も多々いらっしゃいます。「年齢的なもの」なら、どうしてご高齢の方でも膝が痛くない方がいらっしゃるのでしょうか?

■膝が痛む原因には様々ありますが、50代以上の方に多いのは『変形性膝関節症』。病院で「年齢的なものです」なんて言われると、「この先、ずっとなの…」とガックリきますよね。ところで、ご高齢の方でも「膝が痛くなったことがない」「以前は痛かったけど、今は大丈夫」と言われる方も多々いらっしゃいます。「年齢的なもの」なら、どうしてご高齢の方でも膝が痛くない方がいらっしゃるのでしょうか? 今回は膝痛を姿勢との関係から見ていき、そこから予防法を考えてみましょう。

■先ず、『変形性膝関節症』とは何が起きているのかをざっくり見ていきます。

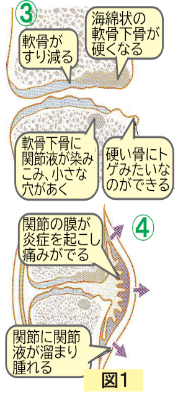

■先ず、『変形性膝関節症』とは何が起きているのかをざっくり見ていきます。膝関節の上下の骨がぶつかる部分には軟骨(関節軟骨)があって緩衝剤の役目をしています。なので立ち上がったり歩いたりと関節に負荷が加わると、軟骨はその衝撃をある程度吸収します。さらに軟骨の直ぐ下にある海綿状の骨=軟骨下骨でも衝撃を吸収・緩衝します。

①軟骨下骨は加齢や代謝性の疾患などによって硬くなることがあります。そうすると緩衝剤としての力が低下するので衝撃を吸収しにくくなり、軟骨への負担が大きくなります。

②軟骨への負担が増えると軟骨のすり減りが進み、緩衝力が弱くなります。すると軟骨下骨にも負担が増え、益々、軟骨下骨も硬くなります。軟骨・軟骨下骨の2段構えの衝撃緩衝剤の力が落ち、「軟骨がすり減る←→軟骨下骨が硬くなる」の悪循環に入ってしまいます。

③②の状態になると立ち上がったり歩いたり、動く度に起きる衝撃が吸収されず、硬い骨への衝撃も酷くなります。その衝撃で、図1③のように硬い骨の表面にトゲのようなもの(骨棘)ができたり、硬くなった軟骨下骨に関節液が染みこみ小さな穴が空いたり(骨囊胞)します。これらは関節の膜を刺激して、階段の昇降や立ち上がり時の痛みの原因となります。この状態が『変形性膝関節症』です。

④何も対応しないと更に軟骨はすり減って軟骨下骨も硬くなり、トゲ(骨棘)も酷くなり、上下(大腿骨・脛骨)の硬い骨の間も狭くなります。そうなると膝の曲げ伸ばしが痛くてスムーズに出来なくなり、膝に水が溜まって腫れることもあります(図1④)

④何も対応しないと更に軟骨はすり減って軟骨下骨も硬くなり、トゲ(骨棘)も酷くなり、上下(大腿骨・脛骨)の硬い骨の間も狭くなります。そうなると膝の曲げ伸ばしが痛くてスムーズに出来なくなり、膝に水が溜まって腫れることもあります(図1④)。

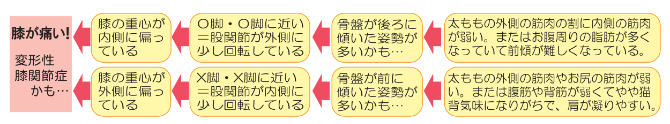

■膝関節の上下の骨(大腿骨・脛骨)がぶつかる部分に注目してみましょう。上下の骨が左右バランス良く当たった場合は、上からの力が全体に分散されます。しかし、図3のようにO脚とかX脚で膝の重心が片寄っている場合、上からの力は全体に分散されず、内側または外側に力が集中します。なので、負担が大きく掛かる方から軟骨がすり減っていきます。だからO脚とかX脚予防は、膝痛予防には大切です。

■膝関節の上下の骨(大腿骨・脛骨)がぶつかる部分に注目してみましょう。上下の骨が左右バランス良く当たった場合は、上からの力が全体に分散されます。しかし、図3のようにO脚とかX脚で膝の重心が片寄っている場合、上からの力は全体に分散されず、内側または外側に力が集中します。なので、負担が大きく掛かる方から軟骨がすり減っていきます。だからO脚とかX脚予防は、膝痛予防には大切です。■ところで、O脚もX脚も、姿勢と大きな関係があります。

●O脚の場合(ガニ股状態)

●両足の内くるぶしをくっつけて踵と足先を真っ直ぐに揃えて立った時に膝の内側がつかない、または膝が外側を向いている状態です。

●椅子に浅く座り背にもたれかかる場合は、骨盤が後ろに傾いている状態なので(図4③)、その姿勢が多くなると股関節が外側に回転(外旋)し、O脚になりやすいです。

●お腹の脂肪が多くなると前傾がつらくなるので、この姿勢になりやすくなります。 ●また、太ももの外側の筋肉が強い割に、内側の筋肉が弱い場合も、股関節が外旋しやすくなります(男性に多いですね)。

●X脚の場合(内股状態)

●X脚の場合(内股状態)●膝の内側をつけて真っ直ぐに立った時に両足の内くるぶしがつかない、または膝が内側を向いている状態です。

●椅子に座った時に前傾姿勢の場合は、骨盤が前に傾いている状態なので(図4②)、その姿勢が多くなると股関節が内側に回転(内旋)し、X脚になりやすいです。

●普段から腹筋の弱い方は猫背気味になり、この状態になりやすくなります。

●更にお尻の筋肉が弱いと骨盤が前傾しやすくなります。

■上記のまとめです。

■状態が悪い場合は病院での対応となりますが、軽い場合は日々の癖に気をつけたり軽い体操で改善するのが良いかと思います。簡単にできる膝痛予防体操を紹介します。

●図1 膝痛全般に

●図1 膝痛全般に①椅子に背筋を伸ばして深めに座ってください。

②ゆっくり片足を上げて30~45度くらいのところで5秒キープ。

③足が水平になる所まで上げて5秒キープ。

④ゆっくり足を戻し、反対の足も同じようにしてください。両足で1セット、10セットは頑張ってみましょう。

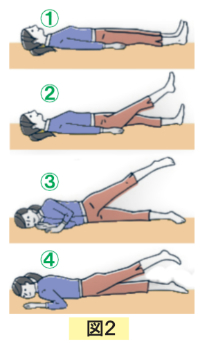

●図2 膝痛全般に

●図2 膝痛全般に ①仰向けに寝ます。

②片足を膝を曲げないで30度くらいまで上げて5秒キープ、ゆっくり下ろします。これを5回続けて。反対の足も同じように。

③右横向けになり、左足を膝を曲げずに30度くらいまで上げて、5秒キープ。これを5回。

④うつ伏せになり、片足を上げて5秒キープ。5回続けた後に反対側の足も。30度でなくても無理せず上がる範囲で良いです。

⑤左横向けになり、右足を③と同じように上げてください。

①~⑤までで1セットです。1セットだけでも頑張ってみてください。

●図3 O脚の方に・脚を閉じる筋肉を鍛えるボール挟み運動です。

●図3 O脚の方に・脚を閉じる筋肉を鍛えるボール挟み運動です。①椅子に背筋を伸ばしてやや深めに座ります。膝に挟むボールは何でも良いですが、重すぎたり硬すぎたりすると変な負担がかかってしまいます。ピラティス用のボール(直径20~25cm)が理想ですが、例えば幼児用の“まり”でも大丈夫。

②背筋を伸ばした状態でボールを潰すような気持ちで両膝で押し、5秒キープ。ゆっくり膝の力を緩めてください。身体が前かがみにならないように、また左右の膝の力が片寄らないよう気をつけてボールを挟むようにしてください。息が整えばもう一回、10回は続けてみましょう。

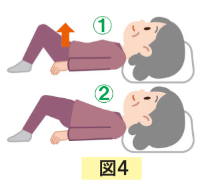

●図4 X脚の方に・お尻の筋肉を鍛えます。

●図4 X脚の方に・お尻の筋肉を鍛えます。①仰向けになって両膝を軽く立てます。

②床からお尻を持ち上げるように浮かせます。背骨、骨盤、膝までが一直線になる感じで5秒キープ。

③ゆっくりとお尻を床に戻します。10回続けてみましょう。

●図5 腹筋についてはポピュラーな腹筋で大丈夫ですが、上半身を上げる時に腰や背中を丸めてしまうと、頭の重さで上げるようになり肝心な腹筋にあまり効かないし、腰を痛めることもあるので注意しましょう。

●図5 腹筋についてはポピュラーな腹筋で大丈夫ですが、上半身を上げる時に腰や背中を丸めてしまうと、頭の重さで上げるようになり肝心な腹筋にあまり効かないし、腰を痛めることもあるので注意しましょう。■なお、くれぐれも無理は禁物。すごく痛いのを我慢して行うと益々状態が悪くなってしまいます。また、正しい姿勢・方法で運動を行わなければ肝心な筋肉に効かない、時には悪化させる事があります。例えばスクワット、座る姿勢程度に膝を曲げるのは筋肉強化になっても、しゃがむ位置まで深く膝を曲げると返って膝を悪くする可能性があります。膝が痛い時は、できるだけ『しゃがむ』『正座する』の動きは避けてください。ウォーキングもひどく痛いのを我慢して歩くと、無意識に痛い所をかばう動きになるので、左右のバランスが崩れ姿勢が悪くなり、膝を悪化させるだけでなく、腰痛の原因にもなります。

運動は欲張らず、自分の体調と良く“相談”しながら行ってくださいね。

運動は欲張らず、自分の体調と良く“相談”しながら行ってくださいね。■歪みの原因は、O脚X脚だけでなく左右の足のバランスも大きく関係します。利き手があるように、足にも軸足・蹴り足と左右それぞれに得意な働きがあります。だから左右違っていても当然ではあるのですが、どちらかを酷使してしまったり、怪我などで今までのように使えなくなる等の時に、左右のバランスが崩れます。また、緩衝剤の半月板が傷つくとそれが原因になることもあります。

■急な痛みは靱帯や腱や膝蓋骨(膝の皿)を傷めている可能性があります。膝痛が有る場合は、どのような状況なのかを先ず病院で確認しておくと、その後の予防法を考え易くなるかもしれません。

♣スポーツマンの方で水泳や長距離が専門の方は足に左右差をあまり感じませんが、球技や格闘技が専門の方は軸足がはっきりしている関係か左右差を感じます。それでも腰や膝に問題が無いということは多々あります。きっと、左右差をカバーする身のこなしが出来れば、いつもの運動量・内容なら問題が無いのだと思います。結局、単純な左右差ではなく、オーバーワークや非日常の活動からくるバランスの崩れが問題なのでは…とつくづく感じております。