去年の夏号で、東洋医学には「心(しん・心臓を中心とした循環系)は神(しん・精神)につながる」という考えがあるということを書きました。そして、精神的な影響を心臓はとても受けやすいという事で、緊張したり好きな人が急に現れたりしたら、肝臓や腎臓はドキドキしないけど心臓はドキドキする話を例にあげました。

去年の夏号で、東洋医学には「心(しん・心臓を中心とした循環系)は神(しん・精神)につながる」という考えがあるということを書きました。そして、精神的な影響を心臓はとても受けやすいという事で、緊張したり好きな人が急に現れたりしたら、肝臓や腎臓はドキドキしないけど心臓はドキドキする話を例にあげました。実は、東洋医学には『脳』という臓器はありません。それに代わるものとして、感情など心(こころ)に当たるのが『神(しん)』、それが宿る所が『心(しん)』、気力や精気などの貯蔵庫が『腎』(これはまた今度書きます)、それらが一緒になって現代医学の『脳』の役目を果たしていると言ってもいいと思います。『神(しん)』は、喜び・悲しみ・怒りなど様々な感情を司るので、現代の言い方で変えると『大脳』といったところでしょうか。

ところで、『第二の脳』って言われている臓器がどれだかご存知ですか? 東洋医学には『脳』という考えが無いので、あくまで現代医学の話しですよ。答えは腸です。「腸が脳???」と思われた方もおられるのでは……。

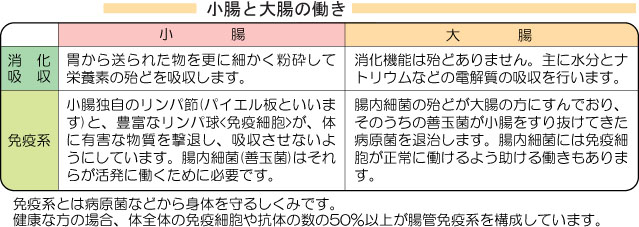

では、どうして「腸が第二の脳」なんでしょう? まず、腸には首から下の末梢神経の50%以上が集まっています。ただ、いっぱいあるだけではありません。脳と脊髄を『中枢神経系』といいますが、「熱い」や「痛い」「寒い」などの感覚・刺激は、感覚神経を通して中枢神経に信号が届き、それから運動神経や交感・副交感神経を通して手をひっこめたり叫んだりの動作や、毛細血管を収縮させる等の無意識の反応など、何らかのアクション(反射)をするように出来ています。ところが、腸は中枢神経系を通すことなくアクションを起こすことができます。もう少し解りやすく言えば、脳の判断ではなく腸自身の判断で、身体に良い物と悪い物とを振り分け、吸収したり体外に出したりの活動をする事が出来るのです。これが『第二の脳』と言われている大きな理由です。

また、腸には、細菌などから身体を守っているリンパ球や毛細血管の半分以上が集まっています。だから栄養分などの良い物はしっかり吸収して毛細血管に流し、細菌や毒素などの悪い物はリンパ球がいち早く退治するか、下痢や嘔吐という形で素早く外に出す事が出来るのです。

また、腸には、細菌などから身体を守っているリンパ球や毛細血管の半分以上が集まっています。だから栄養分などの良い物はしっかり吸収して毛細血管に流し、細菌や毒素などの悪い物はリンパ球がいち早く退治するか、下痢や嘔吐という形で素早く外に出す事が出来るのです。腸内細菌達は、腸内の環境を保つだけでなく、リンパ球の働きを助けなから免疫力(病原菌などに対する抵抗力)を上げるのにも一役買っています。腸は、細菌や毒素の攻撃から身体を守りながら必要な栄養分の殆どを吸収するという、実はものすごい機能を持った臓器なんです。なお、抗体の半分以上も腸で作られるので、アレルギーと腸との関係も深いようです。原因のよく判らない不調は腸からきているかもしれませんね。

腸というと「便秘」「下痢」ぐらいしか普段は気遣っていない方が多いと思いますが、なぜそれがおきているのかが、とってもとっても大切な話しなのです。良く噛まなかったり、"ばっかり食べ"など偏った食事、冷たい物や添加物たっぷりの飲食物、お腹の冷える服装・環境、ストレスのかかる生活etc.……腸が働きにくい生活をしていませんか? 薬などで強制的に出したり止めたりする前に、腸の事をもう少し労ってあげて下さいね。

東洋医学では「小腸」と「心」を表裏に置いて深い関係の臓腑としています。「何で?」という思いが、「腸が第二の脳」と聞くと少しは納得されませんか? 2000年以上前の中国で、ここまで腸の働きが解明されていたとは思いませんが、それでも「小腸」と「心」を表裏の関係に置いた事は面白い事だと思います。

五行の色体表はこちらに載せています。

暑い時は熱中症に要注意です。中には「喉が渇わかないので水を飲まない」という方がいらっしゃいますが、喉の渇きを感じる時には既に身体は水不足の状態。また、そんな時は大量に一気飲み……一度に多量の水分を飲むのは内臓に余分な負担をかけてしまいます。出来る事ならば水分は喉の渇きを感じなくても、こまめに少しずつ摂るようにしましょう。

暑い時は熱中症に要注意です。中には「喉が渇わかないので水を飲まない」という方がいらっしゃいますが、喉の渇きを感じる時には既に身体は水不足の状態。また、そんな時は大量に一気飲み……一度に多量の水分を飲むのは内臓に余分な負担をかけてしまいます。出来る事ならば水分は喉の渇きを感じなくても、こまめに少しずつ摂るようにしましょう。特に戸外など暑い所に行く時や、運動する時には事前に水分を摂ることをお勧めします。そうする事で、入浴前や就寝前などの水分補給と同じく血栓予防にも効果があります。

●水分の摂り方

◆一回150〜200cc程度をゆっくり飲みましょう。運動量で1日の全体量は変わりますが、特に運動をしない方でも、飲み物として(食事に含まれている水分は別です)1日に体重1kgあたり20〜30ccの摂取として、1.0〜1.5リットル程度を摂るのが良いようです。汗をかいた時には多めに。ご高齢の方でも1リットルは飲まれた方が良いようです。(腎臓等の疾患がある方は医師の指導のもとで)

◆冷たい物は内臓に負担をかけるので控えめに。どうしても飲みたい時はガブガブ飲まずにゆっくりと。

◆水・麦茶・番茶が脱水防止におすすめです。コーヒー・煎茶などカフェインを多く含む物、ビールなどのアルコールは利尿作用がありますので、脱水防止には不向きです。特にアルコールは水分量としてカウントするのもNGです。汗をたっぷりかいた時にはスポーツ飲料が良いですが、糖質を含む物は取り過ぎにご注意を。

でも「折角たっぷり汗を出して体重を減らしたのに、また水分を取るなんてもったいない」と思っている方はいらっしゃいませんか? 特にサウナや岩盤浴をダイエット目的で利用される方がいらっしゃいますよね。サウナなど暑い温度・高い湿度の場所に居ると血行が良くなり汗もたっぷりかくので、溜まっている老廃物を出してしまうのには良いですが、運動した時とは違って脂肪が燃焼している理由ではありません。ダイエット目的でのサウナは、新陳代謝を上げるためで汗の量は減量にはなりません。

でも「折角たっぷり汗を出して体重を減らしたのに、また水分を取るなんてもったいない」と思っている方はいらっしゃいませんか? 特にサウナや岩盤浴をダイエット目的で利用される方がいらっしゃいますよね。サウナなど暑い温度・高い湿度の場所に居ると血行が良くなり汗もたっぷりかくので、溜まっている老廃物を出してしまうのには良いですが、運動した時とは違って脂肪が燃焼している理由ではありません。ダイエット目的でのサウナは、新陳代謝を上げるためで汗の量は減量にはなりません。 人の身体の水分量は、成人の場合、体重の約60〜65パーセントです。身体から出た水分はきちんと戻しておかないと身体に異常がおきます。なお、水分の割合は子供は少し多く70パーセント前後、逆に高齢者は少なめで50〜55パーセント程度です。身体の水分量が減ると自律神経が働き、身体から出ていく量を調整します。それは、古い水を身体の中にため込んでしまうという事です。また、体内が水不足の時は生命維持が最優先ですから、まず脳、そして心臓・肺、その他内臓や筋肉・骨、最も後回しにされるのが皮膚(なんとお肌が最後です!!)という説もあります。美容のためにも新鮮なお水を体内に行き渡らして下さいね。

私の子供の頃の話しですが、父は仕事の関係で、台湾に時々行っていました。帰って来る度に「暑いのに冷たい飲み物が出てこない、熱いお茶ぱっかりだ」とこぼしていました。この父の言葉は、夏、冷たい物ばかり欲しがっていた私にとっては、この年になるまで忘れられないぐらい印象に残る言葉でした。うん十年前の話ですので、衛生上の面からとか、まだ冷蔵庫が普及していないなど、今の台湾とは事情が違うとは思います。

私の子供の頃の話しですが、父は仕事の関係で、台湾に時々行っていました。帰って来る度に「暑いのに冷たい飲み物が出てこない、熱いお茶ぱっかりだ」とこぼしていました。この父の言葉は、夏、冷たい物ばかり欲しがっていた私にとっては、この年になるまで忘れられないぐらい印象に残る言葉でした。うん十年前の話ですので、衛生上の面からとか、まだ冷蔵庫が普及していないなど、今の台湾とは事情が違うとは思います。でも、気温も湿度も高い気候の台湾の人々が、冷たい物をとらず熱いお茶を飲んでいたのは、生活の知恵もあったのではないかと思います。

蒸し暑い気候で胃腸の働きが低下しているところに冷たい物をとると、胃腸が冷えてますます消化吸収が悪くなり、胃もたれや下痢を起こして、夏バテ症状に至ってしまいます。夏の気候が日本より長く続く台湾だと、夏バテでは済まなくなるかもしれません。

蒸し暑い気候で胃腸の働きが低下しているところに冷たい物をとると、胃腸が冷えてますます消化吸収が悪くなり、胃もたれや下痢を起こして、夏バテ症状に至ってしまいます。夏の気候が日本より長く続く台湾だと、夏バテでは済まなくなるかもしれません。暑い時に熱いお茶をゆっくり味わうように飲むと、意外と冷たい物の一気飲みよりも少量で満足感が得られたりします。冷た〜いビールをグビッグビッと飲みたくなる気持ちはよ〜く分かりますが、夏バテ予防にも"時々"にしましょうね。