秋は、東洋医学では『肺(気道も含めた呼吸全般の意味です)』の気が旺盛かつ気をつけないといけない季節とされていますので、今回は肺呼吸について書きます。

前回「腸は自分の判断で身体に『良い、悪い』を判断して活動している」というお話を書きました。では、肺はどうでしょうか?

肺は、身体に酸素を取り込み二酸化炭素を出す大切な臓器です。その機能が止まってしまうと、5分程度で大脳の細胞も死んでしまいます。そんな大切な臓器なのですが、肺自身が何かを考えながら動いているわけではありません。それどころか、肺呼吸は受動運動といって、周りの筋肉(胸郭と横隔膜)が動くことによって肺が伸縮しているので、肺自身が動いて呼吸をしているのではないのです。

肺は、身体に酸素を取り込み二酸化炭素を出す大切な臓器です。その機能が止まってしまうと、5分程度で大脳の細胞も死んでしまいます。そんな大切な臓器なのですが、肺自身が何かを考えながら動いているわけではありません。それどころか、肺呼吸は受動運動といって、周りの筋肉(胸郭と横隔膜)が動くことによって肺が伸縮しているので、肺自身が動いて呼吸をしているのではないのです。だから「良い空気だからしっかり入れとこう」とか「この空気は悪いからいらない」なんて判断は肺にはできません。だから塵などが混じった汚い空気は極力入らないようにしてあげなくてはなりません。

肺の活動は、自律神経によってその働きを調整しています。運動した時など呼吸が速くなりますが、これも自律神経からの指令でそうしているのです。では、自律神経とはなんでしょうか。

自律神経とは、意識して制御できない神経です。身体の様々な「暑い・寒い」「心地良い・不快だ」などの感覚を大脳(大脳辺縁系・間脳)が取りまとめ、間脳の視床下部からそれに対して働くように脳幹や脊髄に指示を出し、そこから自律神経は指示をもらって、心臓をバクバクさせたり、血管を広げたり、胃腸の働きを活発にさせたりetc.…様々な無意識の活動をしています。自律神経には交感神経と副交感神経の2種類があって、それは真逆の仕事をしています。交感神経は精神的に興奮している時や身体を動かしている時によく働き、副交感神経はリラックスしている時によく働き消化器官の働きなどをスムーズに行えるようにしています。

運動をした時や感情が興奮状態の時は、交感神経が活発に働いている状態です。そういう時は、沢山の酸素を必要とし、代わりにいらなくなった二酸化炭素も沢山出さなくてはなりません。だから横隔膜も活発に収縮し、ハァーハァーと速く浅い呼吸になるのです。それに対して睡眠中は副交感神経が活発なので、ゆったりと遅く深い呼吸になります。

肺の活動は自律神経が調整していますから、肺そのものが悪くなくても、自律神経の影響で息が苦しくなることがあります。精神的に大変なことがあったり、忙しい状態が続くと、なんでもない時にも交感神経が優位になり、呼吸が浅く速くなってしまいます。

肺の活動は自律神経が調整していますから、肺そのものが悪くなくても、自律神経の影響で息が苦しくなることがあります。精神的に大変なことがあったり、忙しい状態が続くと、なんでもない時にも交感神経が優位になり、呼吸が浅く速くなってしまいます。でも、「ハァッハァッ」とした早い呼吸や深呼吸など、肺はその方の意思で動きを変える事ができる数少ない内臓でもあります。この事を利用して、複式呼吸のようにゆったりした呼吸を意識的にし、副交感神経を活発にする事ができます。副交感神経が優位になると、末梢の血流がよくなるので、筋肉がゆるんで体がリラックスします。イライラが続くとき、息苦しさを感じる時、眠れない時、身体の力が抜けない方など、試してみて下さい。

|

逆に、「これからやるぞ!」と活動を開始したい時には、意識して速い浅い呼吸をすると「やる気」がでる事もあります。こちらもお試しくださいね。

逆に、「これからやるぞ!」と活動を開始したい時には、意識して速い浅い呼吸をすると「やる気」がでる事もあります。こちらもお試しくださいね。

※喘息発作について 就寝中は副交感神経が優位になり消化器官は活発に活動しますが、身体は殆ど動かないため 酸素・二酸化炭素の交換が少なくてすむので気道が狭くなり、喘息の発作が起きます。軽い喘息発作には『コップ 1杯の水を飲んで深呼吸』という対処法もありますが、あくまで医師の指導に従って下さい。

五行の色体表はこちらに載せています。

野山の散策が楽しい季節、「花粉症の根源」と悪いイメージの針葉樹の森も清々しい気分にさせてくれます。アロマセラピーと聞くとローズやラベンダーなど、まずお花の香りを思い浮かべるかもしれませんが、サンダルウッド、ユーカリ、ローズウッド、ラベンサラ、ベンゾイン、フランキンセンス、ミルラetc…と、意外に木の香りの精油(アロマオイル)も沢山あり、針葉樹も様々な種類が売られています。例えばマツ科のヒマラヤスギは「シダーウッド」として、松も「パイン」として精油になっています。あの悪者扱いの杉も「スギ」または「ジャパニーズシダー」として精油になって売られています。

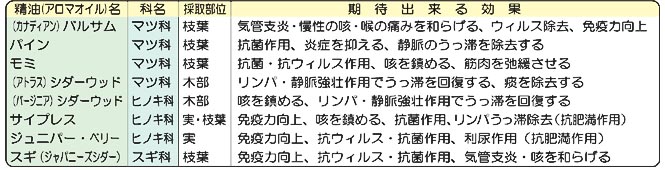

野山の散策が楽しい季節、「花粉症の根源」と悪いイメージの針葉樹の森も清々しい気分にさせてくれます。アロマセラピーと聞くとローズやラベンダーなど、まずお花の香りを思い浮かべるかもしれませんが、サンダルウッド、ユーカリ、ローズウッド、ラベンサラ、ベンゾイン、フランキンセンス、ミルラetc…と、意外に木の香りの精油(アロマオイル)も沢山あり、針葉樹も様々な種類が売られています。例えばマツ科のヒマラヤスギは「シダーウッド」として、松も「パイン」として精油になっています。あの悪者扱いの杉も「スギ」または「ジャパニーズシダー」として精油になって売られています。実はこの針葉樹の香、風邪やインフルエンザ予防にお役立ちの香りなのです。参考に針葉樹林系の精油とその作用(主に風邪やウィルス系の病気への作用)を下記にまとめてみました。

●針葉樹林の精油

アロマスプレーの作り方(濃度1%)

アロマスプレーの作り方(濃度1%)①スプレー容器に無水エタノール5mlを入れ、精油を10滴ほど落としよく振ります。(精油は水に溶けないので、まずアルコールに溶かします。ウォッカなどもOK)

②それに水45ml(精製水や蒸留水など無菌に近いものを使って下さい)を入れてよく振って下さい。これで出来上がり。

お部屋や車の中で吹いて下さい。くれぐれも口の中に噴霧しないで下さいね。

最も簡単な芳香浴

ティッシュやハンカチに精油を1~2滴ほど落とし、デスク上などに置いて下さい。

何でも美味しい食欲の秋ですね。私の子供の頃に比べ、食生活が随分豊かになったとつくづく感じています。子供の頃はケーキなんて誕生日ぐらいしか食べさせて貰えなかったのに、今では特別な日でなくても食べられるようになりました。ケーキだけでなく、いつでも好きな物が食べられる時代です。この飽食の時代、体重・体脂肪が気になる方が多いのは解りますが、低栄養の方も結構いるという話を聞きました。

何でも美味しい食欲の秋ですね。私の子供の頃に比べ、食生活が随分豊かになったとつくづく感じています。子供の頃はケーキなんて誕生日ぐらいしか食べさせて貰えなかったのに、今では特別な日でなくても食べられるようになりました。ケーキだけでなく、いつでも好きな物が食べられる時代です。この飽食の時代、体重・体脂肪が気になる方が多いのは解りますが、低栄養の方も結構いるという話を聞きました。「一人暮らしのご高齢の方がついつい食事が質素になって……」という話ではありません。若い方のお話です。

多くの女性はスィーツが大好き。でも太りたくない。スィーツをしっかり食べて食事を減らす、または野菜ばっかりを食べる女子が増えているんですね。こうなると犠牲になるのはタンパク質。タンパク質は、筋肉・血管そして血液の重要な材料です。「私、貧血なの……だから鉄分とらなっくっちゃ」と言っている方、赤血球の材料はタンパク質ですから、鉄分だけでなくタンパク質の摂取量も見直してみて下さい。なんとなく身体がだるかったり、手足が病気でもないのに痺れた感じがある場合、神経の材料であるタンパク質が足りていないかもしれません。

また「ビタミンをとらなくっちゃ」と野菜や果物ばかり食べている方、ビタミンB1やB2、B12は動物性の物に沢山含まれているんですよ。だからタンパク質不足の方はごれらのビタミンも不足している可能性があります。

●ビタミンB1は糖質をエネルギーに変えるので、不足すると疲労物質が身体にたまり、疲れやすくなってしまいます。豚肉(ハムなどの加工品も含む)やうなぎ、玄米などに多く含まれます。

●ビタミンB1は糖質をエネルギーに変えるので、不足すると疲労物質が身体にたまり、疲れやすくなってしまいます。豚肉(ハムなどの加工品も含む)やうなぎ、玄米などに多く含まれます。 ●ビタミンB2は脂質の代謝を促進し、身体の粘膜を正常に保つ働きがあるので、不足すると口内炎や眼精疲労、脱毛などが起きます。鳥・豚・牛のレバーやうなぎ、卵、納豆などに多く含まれます。

●ビタミンB12は神経・血液などの細胞の発育に必要なので、不足すると貧血を起こしたり、末梢神経の調子が悪くなり手足が痺れたりします。貝類、鳥・牛・豚レバー、サンマ、イワシなどに含まれます。

もちろん肉類の食べ過ぎは、成人病の原因になりますから、無制限に食べて良いというのではありません。折角の味覚の秋、旬の素材を取り入れてバランス良く召し上がって下さいね。 く!