冬は、「腎・膀胱」の気が旺盛で、気を付けないといけない季節ですので、今回は「頻尿」について書きます。

なかなか人には言えないけれど、おしっこの悩みをお持ちの方は結構多いようです。特に年齢と共に、女性は軽く洩れる、男性は逆に出づらい……。男性の場合は前立腺が大きくなってしまう事が一番多い原因のようで、ひどい場合は早めに病院に受診される事をお勧めします。女性の場合は、尿道が男性の約4分の1しかありませんので、筋肉が弱くなると出やすくなります。この場合の対処法は、最後の方に書いておきます。今回は若い方や子供にも起きる頻尿についてを中心に書きます。

なかなか人には言えないけれど、おしっこの悩みをお持ちの方は結構多いようです。特に年齢と共に、女性は軽く洩れる、男性は逆に出づらい……。男性の場合は前立腺が大きくなってしまう事が一番多い原因のようで、ひどい場合は早めに病院に受診される事をお勧めします。女性の場合は、尿道が男性の約4分の1しかありませんので、筋肉が弱くなると出やすくなります。この場合の対処法は、最後の方に書いておきます。今回は若い方や子供にも起きる頻尿についてを中心に書きます。頻尿の原因には、冷えや水の飲み過ぎなどちょっとした理由から、膀胱炎や腎盂腎炎(尿路感染症)などの病気の場合など様々です。中には“心因性”という場合もあります。

まず、おしっこの出るしくみを確認しましょう。膀胱におしっこが溜まると(普通は150ccぐらい)膀胱から大脳へ「おしっこがいっぱいになったよ」という信号が入ります。膀胱には300〜500ccのおしっこを溜める事ができるので、大脳は今すぐに出すかどうか判断し、出せる状況までおしっこを溜め続けさせます。出す準備が整うと(トイレに入るなど)、大脳は「おしっこを出しなさい」という指令を膀胱に出します。すると膀胱がしぼみ、反対に尿道がゆるんでおしっこが出ます。赤ちゃんが度々おしっこをするのは、膀胱が小さいこともあるのですが、この大脳の判断がまだ上手にできない事もあります。

膀胱が一杯になると自動的に収縮するのでなく、大脳からの指令でおしっこが出されるのです。だから精神的なストレスが多くなると膀胱の活動にも影響がでます。起きている時は度々トイレに行くのに、寝ている時には殆ど行かなくて済む方は、心因性の可能性がありますね。なお、寝ている時は抗利尿ホルモンが出るため、ぐっと回数が減るのが普通ですので、日中、頻尿でない方は就寝中の回数が減っても問題はありません。バスや電車など乗り物に乗っている時や、授業や仕事中などトイレに行けない状況の時に、いつも以上の強い尿意に襲われたりする方も“心因性”かもしれません。心因性の場合、楽しい事をしている時など何かに夢中になっている時には、気がついたら「3時間以上トイレに行ってない」なんて事もあると思います。

肺の活動は自律神経が調整していますから、肺そのものが悪くなくても、自律神経の影響で息が苦しくなることがあります。精神的に大変なことがあったり、忙しい状態が続くと、なんでもない時にも交感神経が優位になり、呼吸が浅く速くなってしまいます。

肺の活動は自律神経が調整していますから、肺そのものが悪くなくても、自律神経の影響で息が苦しくなることがあります。精神的に大変なことがあったり、忙しい状態が続くと、なんでもない時にも交感神経が優位になり、呼吸が浅く速くなってしまいます。でも、「ハァッハァッ」とした早い呼吸や深呼吸など、肺はその方の意思で動きを変える事ができる数少ない内臓でもあります。この事を利用して、複式呼吸のようにゆったりした呼吸を意識的にし、副交感神経を活発にする事ができます。副交感神経が優位になると、末梢の血流がよくなるので、筋肉がゆるんで体がリラックスします。イライラが続くとき、息苦しさを感じる時、眠れない時、身体の力が抜けない方など、試してみて下さい。

心因性の頻尿を解決する方法は、心の中の根本的な問題を軽減する事が重要ですが、まずは「おしっこに対しての安心感」というのが大切です。対策として外出時には事前にトイレの場所のチェック、もしもに備えて尿パットの利用も有効です。また、おしっこを止める筋肉を鍛えるのも安心感に繋がります。小さいお子さんの場合は、度々感情的に叱ったり、特に排泄に対して厳しくされている方はちょっと見直してみて下さい。過干渉も原因になることがあります。大人・子供にかかわらず「トイレに行きたい」と自然に気兼ねなく言える環境・状況だと気分的にとても楽だと思います。(これだけで改善される方もいます)

心因性の頻尿を解決する方法は、心の中の根本的な問題を軽減する事が重要ですが、まずは「おしっこに対しての安心感」というのが大切です。対策として外出時には事前にトイレの場所のチェック、もしもに備えて尿パットの利用も有効です。また、おしっこを止める筋肉を鍛えるのも安心感に繋がります。小さいお子さんの場合は、度々感情的に叱ったり、特に排泄に対して厳しくされている方はちょっと見直してみて下さい。過干渉も原因になることがあります。大人・子供にかかわらず「トイレに行きたい」と自然に気兼ねなく言える環境・状況だと気分的にとても楽だと思います。(これだけで改善される方もいます)最後に様々な原因の頻尿に有効なお股の筋肉(特に骨盤底筋)を鍛える方法の一つを紹介します。和式トイレがめっきり減った今では、意識して鍛えないとお股の筋肉がどんどん弱くなってしまいますから、ほんの少し頑張ってみて下さいね。

|

※膀胱炎は頻尿や残尿感・排尿痛といった症状、腎盂炎はそれに加えて発熱やお腹や背中に痛みなどがでますので、 排尿痛・お腹や腰の痛み・血尿・残尿感・無意識に出る等の症状がある場合は早めに病院に受診して下さい。。

五行の色体表はこちらに載せています。

東洋医学の『腎』には腎臓という臓器だけでなく、「人間の精気(生命力・エネルギー)を蓄える場所」というとても広い意味があります。だから精気がだんだん弱くなる「老化」は腎の力が衰えてきた状態なので「腎虚」と言います。「腎虚」になると耳が遠くなったり、歯が抜けたりの機能の低下だけでなく、忍耐力・根気強さなど気力も低下してきてしまいます。もちろん、老化でなくても何事にも気力・やる気が出ない、以前より風邪をひきやすくなったなど身体の抵抗力が落ちている時も『腎』の気が弱った状態です。

それから「骨」も東洋医学では『腎』が司っているとされています。人の身体の中で、栄養源や酸素などエネルギー源を運ぶのは血液の仕事ですが、その血液細胞は骨の中にある骨髄で造られます。だから「骨」は「精気の源」と言って良いでしょう。(大昔の中国でそこまでは解っていなかったとは思いますが) 骨髄の周りの堅い部分(いわゆる“骨”)は、身体をしっかりと支えるのと同時に、この大切な骨髄を守っているので、堅い骨が精気を守っているとも言えるでしょう。粘りがきく根気強い人の事を「骨っぽい人」と表現しますが、これは骨が頑丈な人というよりも、『腎』がとても良好な人=「精気がみなぎる人」というのが元々のようです。

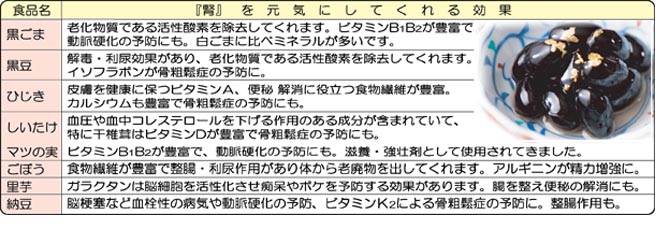

それから「骨」も東洋医学では『腎』が司っているとされています。人の身体の中で、栄養源や酸素などエネルギー源を運ぶのは血液の仕事ですが、その血液細胞は骨の中にある骨髄で造られます。だから「骨」は「精気の源」と言って良いでしょう。(大昔の中国でそこまでは解っていなかったとは思いますが) 骨髄の周りの堅い部分(いわゆる“骨”)は、身体をしっかりと支えるのと同時に、この大切な骨髄を守っているので、堅い骨が精気を守っているとも言えるでしょう。粘りがきく根気強い人の事を「骨っぽい人」と表現しますが、これは骨が頑丈な人というよりも、『腎』がとても良好な人=「精気がみなぎる人」というのが元々のようです。ところで、東洋医学では各臓腑に関係の深い色が決まっています。『肝』は青、『心』は赤、『脾』は黄、『肺』は白、そして『腎』は黒です。この意味は腎の調子の悪い場合、顔など肌の色が黒っぽくなるなどの意味もありますが、黒っぽい食べ物が腎を養うのに良いという意味もあります。また『腎』の元気な人は粘り強いと言うことで、粘る食べ物も良いとされています。下記に『腎』を元気にする食べ物をいくつかあげてみました。

●「腎」に良い食べ物

「精力」というと「性的な元気さ」と受け取る方がいらっしゃいますが、『腎』は性器も含みますので、それも間違いではありません。『腎』の良好な人とは、肉体だけでなく心も元気な人です。高齢になると『腎』が虚して(弱くなる)きますが、恋愛も含め日々何か楽しい事や目標があれば精気が養われます。だから、身体の健康ばかりが気になって毎日が楽しく無い方は、心の健康にも励んでみて下さい。

上記の中で「骨っぽい人」とは「粘りがきく根気強い人の事」と書きましたが、その逆に「骨のない人」という言葉があります。物事が続かない優柔不断な人を指しますね。ほかにも「骨」の付く言葉はわりと沢山あります。いくつか例をあげてみましょう。

上記の中で「骨っぽい人」とは「粘りがきく根気強い人の事」と書きましたが、その逆に「骨のない人」という言葉があります。物事が続かない優柔不断な人を指しますね。ほかにも「骨」の付く言葉はわりと沢山あります。いくつか例をあげてみましょう。「骨の随まで」「骨と皮になる(嫌な言葉ですね〜)」のように「骨」そのものをイメージした言葉もありますが、頑張らないといけない状況を表す言葉もいくつかあります。例えば「骨が折れる」「老骨に鞭打つ」などがそうです。逆に「骨惜しみする」は頑張りが足りない時に使いますね。「骨抜き」は本来の意味をなさなくなった状態「腰抜け状態」を言います。

「骨抜き」は、それ以外にも「何かの虜(とりこ)になった状態」という意味もあります。何かに魅了されて朝から晩までその事ばかり考えている状態は、正に骨が抜かれてフニャフニャになった状態という事でしょう。それから「料理のコツ」の「コツ」は、骨(コツ)からきているようです。

とにかく、身体の中でも言葉の上でも「骨」は中心となるとても大切なものです。いつまでも丈夫な骨を養うために、きちんと食事、しっかり運動をして下さいね。