■梅雨が明けると夏真っ盛り……なのですが、暦の上では8月7日は立秋、その前の7月20日から8月6日までは、既に夏から秋への変わり目として土用の期間となっています。この土用とは、立秋だけでなく立春・立夏・立冬(四立)の前の18日間を言います。立秋前の土用は『土用の丑』として「節気って何?」と言われるような方でもご存知だったりしますね。でも、決して『うなぎの記念日』ではありませんよ。

■梅雨が明けると夏真っ盛り……なのですが、暦の上では8月7日は立秋、その前の7月20日から8月6日までは、既に夏から秋への変わり目として土用の期間となっています。この土用とは、立秋だけでなく立春・立夏・立冬(四立)の前の18日間を言います。立秋前の土用は『土用の丑』として「節気って何?」と言われるような方でもご存知だったりしますね。でも、決して『うなぎの記念日』ではありませんよ。■季節の変わり目というのは体調を崩しやすいもので、特に冬から春、夏から秋は急激に気候・気温が変化するので要注意です。冬から春は自律神経系を崩しやすく、夏から秋は胃腸の調子を悪くしやすい時期です。

東洋医学では夏の土用(『長夏』とも言います)の頃は脾(現代医学の膵臓の意味に近いです)・胃の気に配慮する季節としています。夏の土用(長夏)の頃はまだまだ『秋』と言われてもピンとこないと思いますが、この早めの時期から充分配慮しておくと本格的な秋に体調を崩す事が少なくて済みます。特に秋は『肺の気』の季節ですので、風邪や肺炎など呼吸系の病気予防になります。具体的な予防策として、冷たい物を取り過ぎない、食欲の無い時は酢の物などサッパリした物でも良いのできちんと食べる、などです。逆に脾・胃の気が旺盛過ぎる方は、ビールの飲み過ぎはもちろん、焼き肉などコッテリした物がビールに合いますが、ほどぼとに召し上がって下さい。また、明け方には急に気温が下がったりしまから、寝冷えでお腹を冷やさないようにしましょうね。

■ところで東洋医学では、五臓腑の状態が出やすい身体の部分を五主と言い、脾・胃の五主は『肌肉』としています。ちなみに肝は『筋』、心は『血脈』、肺は『皮毛』、腎は『骨髄』です。で、この『肌肉』とは多くの方が大嫌いな脂肪のこと。消化機能と脂肪、この関係は説明するまでもないでしょう。脂肪の大きな役目は、寒さや衝撃から内臓を守り、エネルギー源を貯蔵すること。このエネルギー源の貯蔵については、日本では殆ど飢える事が無くなり、人によっては困った機能になってしまいました。

■ところで東洋医学では、五臓腑の状態が出やすい身体の部分を五主と言い、脾・胃の五主は『肌肉』としています。ちなみに肝は『筋』、心は『血脈』、肺は『皮毛』、腎は『骨髄』です。で、この『肌肉』とは多くの方が大嫌いな脂肪のこと。消化機能と脂肪、この関係は説明するまでもないでしょう。脂肪の大きな役目は、寒さや衝撃から内臓を守り、エネルギー源を貯蔵すること。このエネルギー源の貯蔵については、日本では殆ど飢える事が無くなり、人によっては困った機能になってしまいました。■でも、この脂肪細胞、近年の研究によって、様々な機能を持っている事が解ってきました。

例えばホルモンの分泌。脂肪細胞から分泌されるホルモンのレプチンは満腹中枢に働きかけて食欲を抑え、アディポネクチンは中性脂肪や血糖値を下げ、血圧を正常化し、傷ついた血管壁を修復する働きがあります。

また、女性ホルモンのエストロゲンは主に卵巣から分泌されていますが、脂肪細胞からも分泌されています。エストロゲンには、スベスベお肌など女性らしい身体を維持するだけでなく、骨粗鬆症を予防する働きがあります。また、悪玉コレステロールを抑え善玉コレステロールを増やすと考えられていて、動脈硬化予防に働きます。閉経後はエストロゲンの卵巣での生成力が落ちるので、その埋め合わせを脂肪細胞がします。だから、閉経前後にぽっちゃりしてくるのは、自然の摂理といえるかもしれませんね。

また、女性ホルモンのエストロゲンは主に卵巣から分泌されていますが、脂肪細胞からも分泌されています。エストロゲンには、スベスベお肌など女性らしい身体を維持するだけでなく、骨粗鬆症を予防する働きがあります。また、悪玉コレステロールを抑え善玉コレステロールを増やすと考えられていて、動脈硬化予防に働きます。閉経後はエストロゲンの卵巣での生成力が落ちるので、その埋め合わせを脂肪細胞がします。だから、閉経前後にぽっちゃりしてくるのは、自然の摂理といえるかもしれませんね。■こんな素晴らしいホルモンが分泌されるのに、なぜ脂肪細胞は邪魔者扱いなのでしょうか?

それは、良い働きをするアディポネクチンは小さな脂肪細胞から分泌されるので、太り過ぎて一つ一つの脂肪細胞まで大きく太ってしまうと分泌量が減り、逆に悪い作用をするホルモン(PAI-1、HB-EGF、TNF-α、アンジオテンシノーゲン)が多く分泌されるようになります。これらは、血圧を上げたり、血栓を作ったり、血糖値を上げたりと様々な成人病の原因を作ります。

それは、良い働きをするアディポネクチンは小さな脂肪細胞から分泌されるので、太り過ぎて一つ一つの脂肪細胞まで大きく太ってしまうと分泌量が減り、逆に悪い作用をするホルモン(PAI-1、HB-EGF、TNF-α、アンジオテンシノーゲン)が多く分泌されるようになります。これらは、血圧を上げたり、血栓を作ったり、血糖値を上げたりと様々な成人病の原因を作ります。また、肥満と言われるぐらい脂肪がつくと、生理不順や子宮内膜症、子宮筋腫、特に40代以降では子宮体癌や乳癌のリスクも上がってしまいます。それは、もう一つの女性ホルモン・プロゲステロンがエストロゲンの働きを抑制していますが、脂肪細胞からのエストロゲン量が圧倒的に多いとプロゲステロンの量が間に合わず、そうなるとエストロゲンの作用が暴走状態になるからです。(プロゲステロンの分泌は卵巣が主ですが、副腎皮質からも微量分泌されています)

■体脂肪率が低ければ低いほど良いように思われがちですが、決してそうではなく脂肪も大切です。だからといって、細胞が大きくなり過ぎると本来の脂肪細胞の良い働きが出来なくなってしまいます。いつも言いますが、何でも適度が大切ですね。

五行の色体表はこちらに載せています。

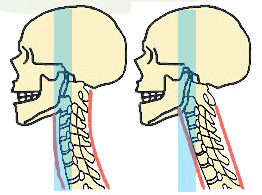

◆今回は季節に関係無く、今多くの方に起きているお話です。右の図は一つは人間で、もう一つはネコの骨格です。気味悪がらないで見て下さいね。四つ足のネコの骨格は、それだけでも充分立てる感じがしますが、人間の骨格は「よくこんな物が立ってるな」って思いませんか? 人間は発達した大きな頭(脳)と二足歩行のために、とっても不安定な形をしています。(この図は八頭身の男性・かなり小顔の方、普通はもう少し頭が大きいです) 高い文明を発展させてきたのとは反対に、身体の機能性は落としてしまった感じがします。

◆今回は季節に関係無く、今多くの方に起きているお話です。右の図は一つは人間で、もう一つはネコの骨格です。気味悪がらないで見て下さいね。四つ足のネコの骨格は、それだけでも充分立てる感じがしますが、人間の骨格は「よくこんな物が立ってるな」って思いませんか? 人間は発達した大きな頭(脳)と二足歩行のために、とっても不安定な形をしています。(この図は八頭身の男性・かなり小顔の方、普通はもう少し頭が大きいです) 高い文明を発展させてきたのとは反対に、身体の機能性は落としてしまった感じがします。 ◆でもこの不安定な骨格に、何の工夫も無いわけではありません。

◆でもこの不安定な骨格に、何の工夫も無いわけではありません。まずてっぺんのでっかい頭を安定させるために、首に少しわん曲を加え、背骨もS字カーブにしてクッション性を出しました。

これはバネと同じで、針金をまっすぐでは立てる事ができませんが、少し巻くだけで安定性がぐっと増し、衝撃にも強くなります。脊椎のわん曲・S字カーブの深さは浅くても深くても不都合が起きる微妙なカーブです。そして、腕はヤジロベエの原理で、これでバランスをとっています。

◆さて、ここからが本題です。首のわん曲が浅くなり殆どストレートになった方が増えています(左図)。日常的に長時間、パソコンや事務仕事などでうつむく姿勢をとっている方は要注意です。特に、最近はスマホの普及によって若い方にもストレートネックが広がっています。それは、昔ながらの携帯電話は片手で殆どの用が済むのに対して、スマホは片手で本体を持ち反対の手で操作するので、手元が身体に自然とより近い位置となり極端なうつむき姿勢となります。おまけに情報量が多いので、ついつい使用時間も長くなってしまう事が原因のようです。

◆さて、ここからが本題です。首のわん曲が浅くなり殆どストレートになった方が増えています(左図)。日常的に長時間、パソコンや事務仕事などでうつむく姿勢をとっている方は要注意です。特に、最近はスマホの普及によって若い方にもストレートネックが広がっています。それは、昔ながらの携帯電話は片手で殆どの用が済むのに対して、スマホは片手で本体を持ち反対の手で操作するので、手元が身体に自然とより近い位置となり極端なうつむき姿勢となります。おまけに情報量が多いので、ついつい使用時間も長くなってしまう事が原因のようです。頭は4〜5㎏ぐらいあります。ひじから腕を垂直に上げ肩のすぐ横で5㎏のお米袋を抱える事が出来ても、30度離して持つとめちゃくちゃきついと思います。てこの原理で、同じ重さでも中心から遠いほど中心には力が掛かります。ストレートネックは、そういう状態が首や肩にくるのですから大変です。ひどい肩こりはもちろん、本来しなった形の頸椎を無理に真っ直ぐにすると、神経や椎間板を圧迫したりで、手の痺れや吐き気、頭痛などの原因となります。

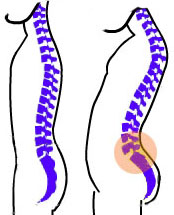

◆それは首・肩だけでなく全身へも影響を及ぼします。頭が前に出ると少し猫背にならないと身体のバランスがとれません。猫背になると腰の曲線も少し強くして安定感をとる必要が出てきます。曲線のバランスは、堅い骨でなくその間のクッション役の関節(椎間板)が行いますが、腰椎の下側(L4-L5-S1)には首の歪みによる負担が全部かかってきます。そうなるとヘルニアを含め腰痛の原因になってしまいます。

◆それは首・肩だけでなく全身へも影響を及ぼします。頭が前に出ると少し猫背にならないと身体のバランスがとれません。猫背になると腰の曲線も少し強くして安定感をとる必要が出てきます。曲線のバランスは、堅い骨でなくその間のクッション役の関節(椎間板)が行いますが、腰椎の下側(L4-L5-S1)には首の歪みによる負担が全部かかってきます。そうなるとヘルニアを含め腰痛の原因になってしまいます。◆首を柔軟にし、わん曲を保つ方法の一つを紹介します。

| ● ● |

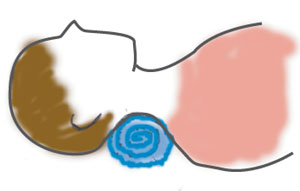

タオル1〜2枚をクルクル巻いて、直径7〜8cmぐらいの大きなおしぼりを作って下さい。軽く抑え込んで直径5〜6cmぐらい。 仰向けに寝転び、首の下に先程の大きなおしぼりを置いて下さい。個人差がありますからあごが上がってしまう場合は少し巻きを小さく、逆に頭下方に軽い負荷を感じない場合はもう少し巻きを大きくして下さい。これで20〜30分。 |

|

| 日中、こんなにゆっくり寝転ぶ時間をとるのは難しいと思いますので、就寝前が良いでしょう。そのまま寝入ってしまうと逆効果になりますから、30分後で目覚ましを掛けておきましょうね。 | ||

背中を丸めた悪い姿勢を『猫背』といいますが、猫は背中が痛くならないのでしょうか? 実はこの『猫背』、ネコ科の彼らならではのしなやかな身体を象徴している姿勢なんです。

背中を丸めた悪い姿勢を『猫背』といいますが、猫は背中が痛くならないのでしょうか? 実はこの『猫背』、ネコ科の彼らならではのしなやかな身体を象徴している姿勢なんです。家猫だけでなくライオンやチーターなどのネコ達は肉食動物です。だから比較的腸が短く軽いので、背骨にはそう負担がかかりません。その結果、背骨の骨と骨をつなぐ靱帯を柔らかくし、椎間板にもクッション性をもたせる事ができました。だから猫は丸まっていても背骨に負担がきません。このしなやかな背骨を丸めたり伸ばしたりとバネのように使って、素早い走りなど敏捷な動きを可能にしました。

人も少しでも俊敏な動きができるように、お腹を軽くして(腸を短くする事はできませんから

余分な物を溜めない・付けない)背骨の負担を減らし、柔軟運動などで身体を柔らかく保ちましょうね。猫のまねをして猫背になってみても俊敏にはなりませんから……お間違えなく!